本稿は2025年8月19日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

サマリー

- 7月のアジアの現地通貨建て国債市場は、利回りが上昇した米国債市場とは乖離した動きをみせて、利回りが概ね低下した。トータルリターンでみると、タイの国債が相対的に堅調となる一方、中国の国債は劣後した。また、アジア通貨は、総じて米ドルに対して下落した。

- アジア域内では、マレーシアとインドネシアの中央銀行が政策金利を引き下げた。インフレ率は、域内にわたって加速したものの、抑制された状態が続いた。

- アジアの現地通貨建て国債は良好なパフォーマンスを示すとの見方を維持している。域内では、インドやインドネシア、フィリピンなど利回りが高めの債券に対する投資意欲が域内の他の国々と比べて底堅く推移すると予想している。また、シンガポールやタイでは旺盛な資金流入が流動性を押し上げ、債券市場の追い風となっている。

- 7月のアジア・クレジット市場は、信用スプレッドが約0.12%縮小するなか、月間トータルリターンが0.63%となった。格付け別では、米国債利回りの上昇が投資適格債市場のパフォーマンスの重石となり、ハイイールド債市場をアンダーパフォームした。投資適格債の月間市場リターンは0.50%となる一方、ハイイールド債の月間市場リターンは1.43%となった。

- マクロ経済環境が依然不透明な中、アジア・クレジットのスプレッド水準が解放の日の前の水準近辺まで急速に戻しており、バリュエーション面の魅力度は低下している。信用ファンダメンタルズが堅固で、需給要因も良好である一方、貿易・地政学的リスクの再燃に対して慎重な見方をしている。したがって、当面はより慎重でディフェンシブなアプローチを取る方針である。

- 7月の米国債利回りは、関税交渉の進展や米国の金利見通しの変化を受けて上昇に転じた。7月末の利回り水準は2年物の指標銘柄で前月末比約0.24%上昇の3.96%、10年物の指標銘柄で前月末比約0.15%上昇の4.38%となった。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

7月のアジア現地通貨建て国債市場は、利回りが上昇した米国債市場とは乖離した動きをみせて、利回りが概ね低下した。トータルリターンでみると、タイの国債が相対的に堅調となる一方、中国の国債は劣後した。タイでは、インフレが抑制されていることに加えて資金流入が旺盛であり、また同国中銀の次期総裁としてウィタイ・ラタナコン氏が閣議で承認されると、よりハト派的な政策スタンスを示唆していると市場で受け止められ、タイ国債の需要が高まった。対照的に、中国では年前半の堅調な経済成長を受けてリスクセンチメントが高まり、投資家が株式へと資金をシフトするなか、中国国債から資金が流出した。

一方、アジア通貨は総じて対米ドルで下落した。米国の利下げ期待が市場で後退し、米ドルの需要が高まったことを受けて、米ドルは全面高となった。2025年前半に記録的な水準の下落をみせたドルは何とか一部持ち直した。

マレーシアとインドネシアの中央銀行が政策金利を引き下げ

マレーシアの中央銀行は5年ぶりに利下げを実施し、政策金利を0.25%引き下げて2.75%とした。同中銀は、この動きについて「予防的措置」であるとし、インフレ見通しが緩やかとなるなかで経済成長を下支えする意向を示した。同様に、インドネシアの中央銀行は7月に利下げサイクルを再開し、政策金利を0.25%引き下げて5.25%とした。今回の決定は、2025年および2026年のインフレ見通しがより緩やかなものとなっていることを反映しており、物価上昇率は目標レンジである1.5~3.5%内に収まると予想されている。同中銀のペリー・ワルジヨ総裁は、インドネシアルピアは安定しており、また経済成長を下支えする必要があることから、今回の措置は妥当であると述べた。

他では、韓国の中央銀行は政策金利を2.50%に据え置いた。同中銀は、経済成長は「しばらくの間」抑制された状態が続くだろうとの認識を示しながら、家計債務の増加が主な懸念事項であると指摘した。ソウルの不動産市場が予想を上回る強さを示しており、家計の負債水準が高まっていることから、同中銀は政策の過度な緩和について慎重な姿勢を強めている。MAS(シンガポール金融通貨庁)は、シンガポールドル名目実効為替レート(SドルNEER)の政策バンドの上昇率や幅、中央値を据え置いて、金融政策を維持した。

6月の総合インフレ率は大半の国で加速するも、緩やかな上昇率にとどまる

域内の6月の総合CPI(消費者物価指数)上昇率は、タイを除いて引き続き総じてプラスとなった。フィリピンのインフレ率は、光熱費の上昇加速を主因に前年同月比1.4%となり、前月の同1.3%から加速して4ヵ月続いた鈍化トレンドから反転した。インドネシアの6月の総合CPI上昇率は、食品・飲料、たばこ価格の上昇加速を受けて前年同月比1.87%となり、前月の同1.60%から加速するとともに市場予想の同1.80%をやや上回った。マレーシアの6月のCPI上昇率は前年同月比1.1%となり、前月の同1.2%から小幅に減速した。コアCPIの上昇率は前年同月比1.8%と落ち着いた推移が続き、前月と同水準となった。シンガポールの総合CPIの上昇率は、民間輸送費が上昇加速したものの、住居費の上昇鈍化によって打ち消されて前年同月比0.8%となり、前月の上昇率とほぼ同水準となった。コアCPIの上昇率は、小売価格の上昇加速が食品およびサービス価格の鈍化によって相殺されるなか、前年同月比0.6%と伸びが前月から横ばいとなった。

一方、タイでは、エネルギー価格の下落が主因となり、消費者物価の伸びが3ヵ月連続でマイナスとなった。総合CPIの上昇率は、5月に前年同月比-0.57%となった後、6月は同-0.25%となった。コアCPIの上昇率は、前月の前年同月比1.09%から同1.06%へと鈍化した。政策当局は、年前半のインフレ率は平均0.37%であり、基準となる前年の水準が高かったことから7月もマイナスの状態が続くとの見方を示した。

2025年第2四半期の域内経済は堅調に拡大

中国の2025年第2四半期の経済成長率は前年同期比5.2%となり、第1四半期の同5.4%を若干下回ったものの、市場予想を上回った。中国の当局は、これまでのところ世界第2位の経済大国を巧みに管理している。中国の2025年前半のGDP成長率は前年同期比5.3%となり、李強首相が発表した当初は野心的と思われた年間成長率目標「5%前後」の達成に向けて順調に進んでいる。韓国のGDP成長率は第1四半期に前期比-0.2%となった後、消費の回復や力強い輸出に支えられて第2四半期は同0.6%と持ち直した。前年同期比では0.5%となり、第1四半期の0%から加速した。

シンガポールの2025年第2四半期の経済成長率(速報値)は前年同期比4.3%と、第1四半期の4.1%を小幅に上回った。また、マレーシアの第2四半期の経済成長率も市場予想を上回った。第2四半期のGDP成長率(速報値)は、サービス部門の堅調な活動に支えられて前年同期比4.5%と市場予想の同4.2%を上回り、第1四半期の同4.4%からやや加速した。

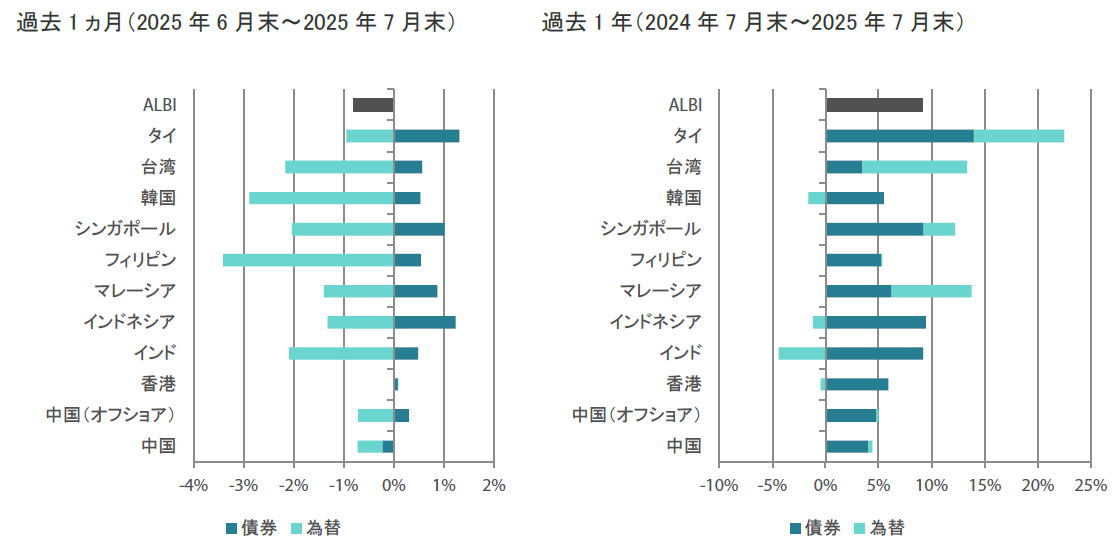

チャート1:アジア現地通貨建て債券のリターン

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが作成

(注)リターンはMarkit iBoxxアジア・ローカル・ボンド・インデックス(ALBI)およびその各国インデックスに基づく。各国インデックスの債券のリターンは現地通貨ベース、各国インデックスの通貨とALBIのリターンは米ドル・ベース。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

今後の見通し

アジアの現地通貨建て国債は良好なパフォーマンスとなる見込み

米国の関税をめぐって不透明感が数ヵ月間にわたり続いた後、大半のアジア諸国は、ドナルド・トランプ米大統領による4月の「(相互関税を発表した)解放の日」の演説で発表された関税率よりも低い水準で交渉することに辛うじて成功した。とは言え、最終的な世界の「基本税率」は15~20%となり、楽観的な基本シナリオである10%よりも依然高く、多くの輸出主導型のアジア諸国に重くのしかかる可能性がある。

アジアの複数の中央銀行が経済への打撃を緩和するために先制的な利下げを実施したが、政策当局は貿易と投資の伸びを注視しながら次のアクションを決定するとみられ、追加金融緩和に傾斜しながら、経済成長がさらに減速する場合にはある程度の財政措置を実施する可能性がある。

アジアの強固なファンダメンタルズと財政状況を受けて緩やかな成長環境となる可能性があるなか、アジア諸国の中央銀行は近く見込まれる影響を緩和するために金融・財政政策を実施する余地があるため、アジア現地通貨建て国債は良好なパフォーマンスを示すとの見方を維持している。域内では、インドやインドネシア、フィリピンなどの利回りが高めの債券に対する需要が域内の他の国々と比べて底堅く推移すると予想される。また、シンガポールやタイでは旺盛な資金流入が流動性を押し上げ、債券市場の追い風となっている。

当面、米FRB(連邦準備制度理事会)は関税によるインフレの影響が経済に波及するのを待ってから金融政策の方向性を決定する意向であるため、米ドルはアジア通貨に対して一服感が広がるだろう。しかし、コストの上昇は結果的に総需要の鈍化を招き、中期的に米国経済や米ドルの見通しを低迷させる可能性がある。

アジアのクレジット市場

市場環境

7月のアジア・クレジット市場は上昇

7月のアジアのクレジット市場は、信用スプレッドが約0.12%縮小するなか、月間トータルリターンが0.63%となった。格付け別では、米国債利回りの上昇が投資適格債のパフォーマンスの重石となるなか、投資適格債はハイイールド債をアンダーパフォームした。投資適格債はスプレッドが0.097%縮小して月間市場リターンが0.50%となる一方、ハイイールド債はスプレッドが0.17%縮小して月間市場リターンが1.43%となった。

堅調な経済指標や関税に関する懸念の緩和、見込まれる中国の政策措置に対する楽観的な見方を受けて、7月のアジア・クレジット市場のスプレッドは全般的に縮小した。月初は、米中両国の経済指標が市場予想を上回ったことにより、リスクセンチメントが良好となるなど、好調な出だしとなった。中国の不動産セクターに対して新たな財政出動策が行われるかもしれないとの思惑が市場で広がり、中国の不動産関連株が急騰したこともリスク選好の動きを後押しした。さらに、中国の第2四半期のGDP成長率が前年同期比5.2%と市場予想を上回り、政府の通年の成長率目標である「5%前後」を達成する勢いを維持していることもセンチメントの下支えとなった。

7月は、韓国やインドネシア、フィリピンなど多くのアジア諸国と米国とのあいだで新たに貿易協定が発表されたことを受けて政策の不透明感が後退し、投資家センチメントが全般的に下支えされた。また、アジアのGDP成長率は市場予想を上回り、韓国やマレーシア、シンガポールはいずれも第2四半期により力強い経済成長率をみせた。

中国の李強首相が、チベット高原の東端で世界最大となる水力発電ダムの建設に着手すると発表したことも、センチメントを押し上げた。推定コストは、三峡ダム・プロジェクトのおよそ4.5倍に相当する約1.2兆人民元であり、市場ではこのプロジェクトは景気刺激策の明らかな兆候だと受け止められた。また、中国当局が主要産業の生産能力管理を推進し、無秩序な競争に対処すると示唆したことを受けて、コモディティ相場が押し上げられた。このような環境下、7月末時点の信用スプレッドはすべての主要国にわたって前月末比で縮小した。

7月の発行市場は引き続き活発

発行市場については、投資適格債分野でインドネシア政府のスクーク(イスラム債)の発行(2トランシェで総額22億米ドル)など計17件(総額79.5億米ドル)の新規発行があった。また、ハイイールド債の新規発行は4件(総額13.5億米ドル)となった。

7月の米国債市場はイールドカーブが上方シフト

7月の米国債利回りは、関税交渉の進展や米国の金利見通しが変化したことを受けて上昇に転じた。月初は、6月の非農業部門雇用者数や失業率が市場予想よりも良好となったことを受けて市場で7月の利下げの可能性が見直されるなか、利回りは上昇した。財政面では、米国議会が「1つの大きく美しい法案(One Big Beautiful Bill)」と名付けた大型減税法案を可決し、トランプ大統領が署名した。この法案によって新たな減税措置が導入される一方、財政赤字が拡大することになる。この法案は確かに大きなものだが、米国政府の財政と経済が足元でより不安定な状態になっていることを考えると、その美しさはまだ不明と言える。

米国は新たな関税の発動を8月1日へと延期したものの、EU(欧州連合)や日本を含む主要貿易相手国に対する関税率を引き上げるとともに分野別の追加関税を課したため、市場センチメントの重石となった。また、日本の財政懸念も、日本の超長期国債の圧力となり、米国債の長期部分に悪影響を及ぼした。米国の総合CPI上昇率は落ち着いた様子となったが、その詳細をみるとコア物価に関税圧力の兆候が示されたため、利回りは上昇した。

月末にかけては、米国が日本やEUとの貿易協定で合意に至ったことを受けて、市場センチメントが改善した。米国のスコット・ベッセント財務長官が協議は90日間延長可能であると示唆したことを受けて、米中間の交渉が再開されるとリスク選好度が高まり、米国債は反転した。月末に、FRBは政策金利を再び据え置いた。異例だったのは、2人のFRB理事(ともにトランプ大統領がかつて指名)が、同中銀の政策決定に反対したことだった。とは言え、会合後の記者会見でFRB議長が9月の利下げを示唆しなかったことから、市場ではタカ派的な姿勢と受け止められた。月末の利回り水準は、2年物の指標銘柄で前月末比約0.24%上昇の3.96%、10年物の指標銘柄で約0.15%上昇の4.38%となった。

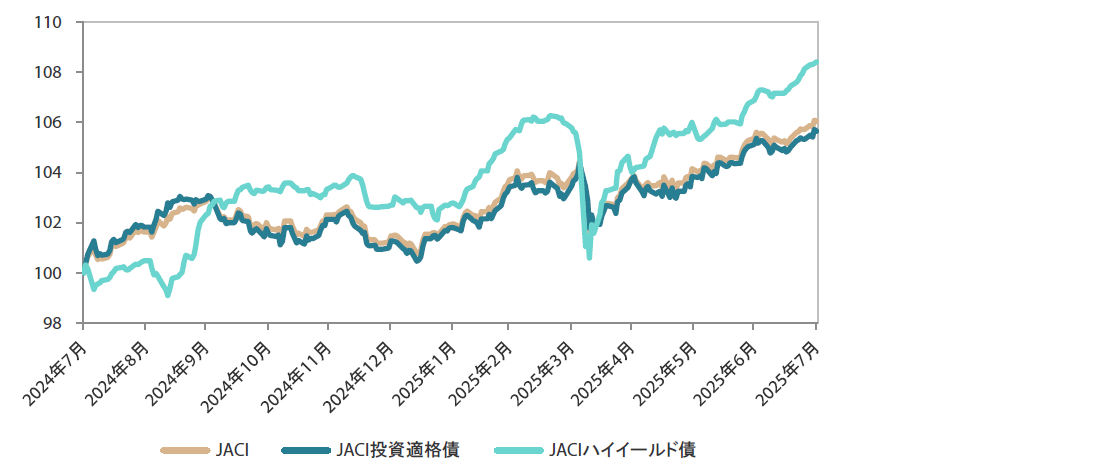

チャート2:過去1年のアジア・クレジット市場のパフォーマンス

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが作成

(期間)2024年7月末~2025年7月末

(注)JPモルガンアジア・クレジット・インデックス(JACI)(米ドル・ベース)を、2024年7月末を100として指数化。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

今後の見通し

信用のファンダメンタルズは引き続き追い風であり、需給状況が良好であるものの、5月の急騰を受けてバリュエーション面での魅力度は低下

貿易や関税に関連する不透明感はここ数週間で和らいでいるものの、米国の実効関税率は依然として前年を大幅に上回っている。これに加えて、米国の経済成長やFRBの金融政策も見通しづらい状況にあることから、外需やアジア各国のマクロ経済のファンダメンタルズは当面ある程度の逆風に晒されるとみられる。インドネシアでは財政政策の転換が見込まれるなど、特定の国における動向も注視していく必要がある。しかし、大半のアジア諸国は、外部環境や、財政、内需が比較的良好な状況で足もとのボラティリティ上昇局面を迎えており、この先の逆風の影響を十分に吸収して耐えることができるとみられる。

中国当局は、国内の消費や投資を後押しするとともに、株式市場や不動産市場を安定化させるべく、総合的な財政政策や特定の業種に特化した政策の導入を引き続き進めている。さらに、アジア各国の中央銀行の大部分は、内需を下支えするために金融政策を緩和する余地が一定程度ある。このように厳しさが増しているものの、引き続き良好なマクロ経済情勢を背景に、関税上の脅威や地政学的動向の影響を受ける可能性がある一部のセクターや個別のクレジットを除き、アジアの企業や銀行の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持すると予想している。

アジアの信用スプレッドが「解放の日」の前の水準近辺へと急速に戻していることに加え、マクロ経済環境には依然不透明感があることから、バリュエーション面の魅力度はやや低下している。信用ファンダメンタルズや良好な需給要因は現在も追い風となっているが、貿易・地政学的リスクが再燃することについて警戒している。また、トランプ大統領は、1期目に貿易関税を一時停止したあと再び引き上げたことにも留意している。したがって、当社では当面のあいだより慎重且つディフェンシブなアプローチを取る方針である。