本稿は2025年9月26日発行の英語レポート「On the ground in Asia」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

サマリー

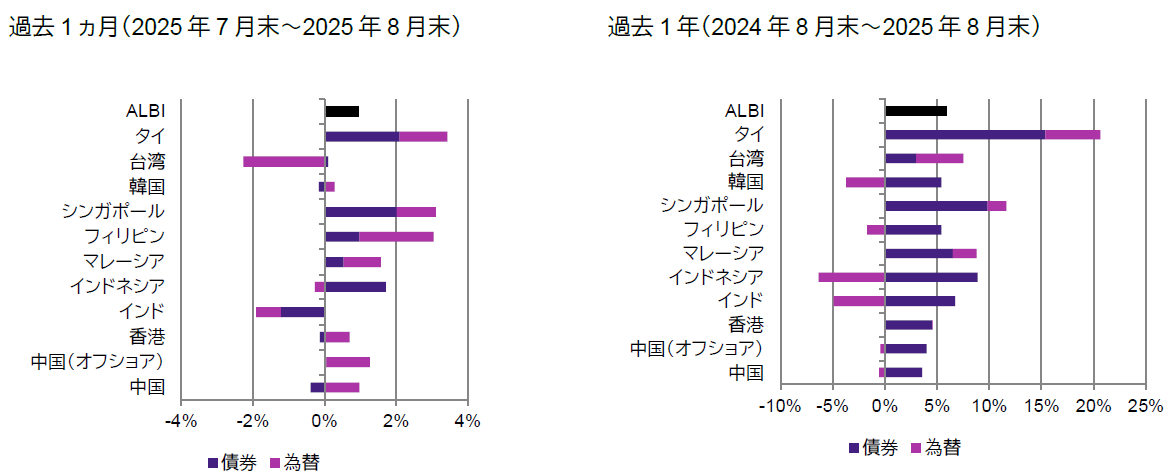

- 8月のアジア現地通貨建て国債の利回りは、米国債利回りの動きに連れて低下基調となった。トータルリターンでみると、タイの国債がアウトパフォームする一方、インドの国債は劣後した。また、米FRB(連邦準備制度理事会)の利下げ観測が高まるなか、大半のアジア通貨は対米ドルで上昇した。

- アジア域内では、タイやインドネシア、フィリピンの中央銀行が8月に政策金利を引き下げた。域内のインフレ動向はまちまちとなったが、物価上昇圧力は引き続き概して抑制されている。

- アジアの各中央銀行は緩和路線を辿っており、FRBの金融緩和によってさらなる利下げ余地が見込まれる。アジア全般における金融緩和の継続が、同地域の現地通貨建て国債市場の下支えになるだろう。当社では引き続きポジティブな見方をしており、地域のファンダメンタルズや需給は今後も良好であるとの確信を維持している。

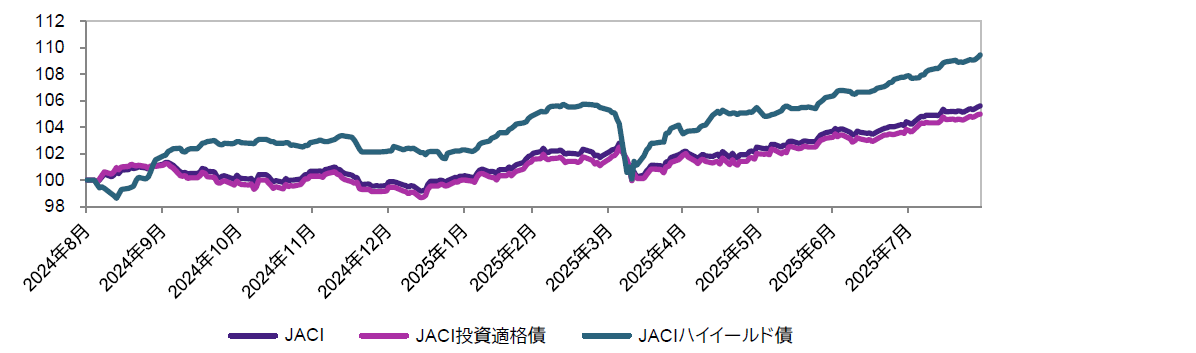

- 8月のアジア・クレジット市場は、信用スプレッドが約0.02%拡大したものの、米国債利回りが低下したことを受けて、トータルリターンが1.22%となった。格付け別では、投資適格債は月間市場リターンが1.18%となり、市場リターンが1.45%となったハイイールド債をアンダーパフォームした。

- マクロ経済環境に依然として不透明感があるなか、アジアの信用スプレッドが「解放の日」の前の水準近辺へと急速に戻していることから、バリュエーション面の魅力度は低下している。信用ファンダメンタルズや良好な需給は追い風となっているが、貿易・地政学的リスクが再燃することについて慎重な見方をしている。したがって、当社ではより慎重且つディフェンシブなアプローチを当面取る方針だ。

アジア諸国の金利と通貨

市場環境

8月のアジア現地通貨建て国債の利回りは、米国債利回りの動きに連れて概して低下した。トータルリターンでみると、タイの国債がアウトパフォームする一方、インドの国債は劣後した。タイでは、堅調な資金流入に加えて、同国中銀のウィタイ・ラタナコン次期総裁の下で金融政策がよりハト派的なものになるとの期待から国債の需要が支えられた。一方、インドでは広範な物品・サービス税(GST)改革に伴う財政懸念が国債市場の重石となった。

また、アジア通貨の大半は、全面安となった米ドルに対して上昇した。インドルピーは、インドのロシア産原油購入に関連して米国がインドの輸出品に25%の懲罰的な追加関税を課すなか、市場心理が悪化したことなどを受けて相対的に劣後した。

タイやインドネシア、フィリピンの中央銀行が政策金利を引き下げ

当月、アジア地域では各中央銀行の金融政策の方向性が乖離し、タイやインドネシア、フィリピンでは政策金利がそれぞれ0.25%引き下げられる一方、インドと韓国では据え置かれた。

フィリピンの中央銀行は政策金利を5.0%へと引き下げたが、1年にわたる緩和サイクルが終盤に差し掛かっていることを示唆した。同中銀のエリ・レモロナ・ジュニア総裁は、現在金利はインフレと経済成長のバランスの取れた「ゴルディロックス」の水準にあると述べた。インドネシアの中央銀行は、抑制されたコアインフレやインフレ期待、通貨ルピアの安定、経済成長支援の必要性を理由に政策金利を5.0%へと引き下げると同時に、金融政策の波及効果を高め、銀行システムに流動性をさらに注入することを誓った。タイの中央銀行は政策金利を1.50%へと引き下げ、限られた政策余地のなかで、経済成長を支えつつマクロ金融の安定を確保するために、金融政策を緩和的に保つ必要性があると強調した。

地域の7月の総合CPIは引き続き抑制的

7月の地域のインフレ動向はまちまちとなったものの、全体的に抑制された状態が続いた。インフレは、マレーシアやインドネシアで加速する一方、タイやシンガポール、フィリピンで鈍化した。マレーシアの総合CPI(消費者物価指数)の上昇率は、サービス・インフレの加速などが要因となり、6月の前年同月比1.1%から7月は同1.2%へと小幅に加速した。コアインフレ率は前年同月比1.8%となり、前月から伸びが横ばいとなった。インドネシアの総合CPIの上昇率も、6月の前年同月比1.87%から7月は同2.37%へと加速した。コアインフレ率が前年同月比2.32%へとわずかに鈍化するなかでも、総合CPIは食品価格の上昇加速を受けて騰勢を強めた。

対照的に、フィリピンではデフレが進んでおり、住宅・光熱費の上昇鈍化、食品価格の下落、輸送費のさらなる減速により物価上昇圧力が緩和され、総合CPIの上昇率は前年同月比1.4%から同0.9%へとさらに減速した。また、デフレが継続しているタイでは、生鮮食品・エネルギー価格の全般的な下落やコア物価の軟化により、総合CPIは前年同月比-0.7%と17ヵ月ぶりの低水準に落ち込み、インフレ率はタイ中央銀行の目標レンジである1~3%を大きく下回っている。インフレ傾向にあるインドでも、7月の総合CPI上昇率は前年同月比1.55%に留まり、6月の同2.1%から鈍化して、8年超ぶりの低水準となった。この鈍化の主因となったのは、平年を上回るモンスーンの降雨により農業生産が押し上げられ、食品価格が下落したことだった。シンガポールでも物価上昇圧力が緩和され、コアインフレ率の伸びは市場の予想外に前年同月比0.6%から同0.5%へと減速し、総合CPIの伸び率も同0.8%から同0.6%へと鈍化した。こうした中でも、MAS(シンガポール金融通貨庁)は通年の物価見通しを据え置いた。

中国の政策当局は追加刺激策を実施、S&Pがインドのソブリン債の格付けを引き上げ

中国当局は、さらに的を絞った景気刺激策を打ち出し、一部のサービス産業に対する「(過度な競争を禁じる)反内巻」運動の補助金や消費者の借入促進策、北京・上海における住宅購入規制の緩和などを実施した。また、当局が国有企業を動員して、苦境にある不動産デベロッパーから売れ残り物件を買い取る可能性があるとの報道も浮上した。

8月中旬に、格付け機関S&Pグローバル・レーティングは、インドのソブリン債信用格付けについて、力強い経済成長、金融政策の信頼性向上、持続的な財政再建を理由に、「BBB-」から「BBB」へと引き上げた。

チャート1:アジア現地通貨建て債券のリターン

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

(注) リターンはMarkit iBoxxアジア・ローカル・ボンド・インデックス(ALBI)およびその各国インデックスに基づく。各国インデックスの債券のリターンは現地通貨ベース、各国インデックスの通貨とALBIのリターンは米ドル・ベース。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

今後の見通し

アジアの現地通貨建て国債は引き続き下支えされる見込み

米国が貿易相手国に対して追加関税を課すなか、FRBは次の一手を決定する上で、米国経済にもたらされる影響を今後数ヵ月にわたって注視するとみられる。綱渡りのような状況は決して望ましいものではなく、特に現政権が利下げを求めている状況ではなおさらと言える。FRBは家計や企業に見込まれるインフレの影響の大きさや持続期間を引き続き注意深く見ている一方で、労働市場の減速の兆候も同中銀が注視すべきもう1つの要素となっている。

アジアの各中央銀行は緩和路線を辿っており、FRBの金融緩和を受けてさらなる利下げ余地が見込まれる。このことは、アジアの現地通貨建て債券市場の下支えとなるだろう。当社では概してポジティブな見方を維持しており、地域のファンダメンタルズおよび需給要因は引き続き良好であるとの確信を持っている。アジア通貨は、金利差縮小に伴う米ドル高の調整も追い風になるだろう。とは言え、個別リスクも幾つか発生しており、インドはロシア産原油の輸入に関連して25%の追加関税を賦課されているほか、インドネシアは抗議活動や社会不安に見舞われている。当社ではこれらの動向に注意を払いながら、状況が悪化する場合にはリスクを軽減する方針である。

アジアのクレジット市場

市場環境

アジア・クレジット市場のリターンは8月もプラスに

8月のアジア・クレジット市場は、信用スプレッドが約0.02%拡大したものの、米国債利回りが低下したことを受けてトータルリターンが1.22%となった。格付け別では、投資適格債はスプレッドが0.03%超拡大して月間市場リターンが1.18%となり、スプレッドが約0.10%縮小して月間市場リターンが1.45%となったハイイールド債をアンダーパフォームした。

アジアの信用スプレッドは8月上旬に縮小したものの、月の後半に拡大した。月初は、米国が関税を引き上げるとともに米国の労働需要が後退している兆候があるにもかかわらず、市場は堅調さを維持した。中国の7月の経済指標は低調となったが殆ど材料視されず、中国の信用スプレッドは追加的な政策支援への期待から一段と縮小した。一部のサービス産業を対象とした「反内巻」運動の補助金や消費者の借入促進策、北京・上海における住宅購入規制の緩和などの措置が発表されると、この動きは一段と強まった。また、当局が国有企業を動員し、苦境にある不動産デベロッパーから売れ残り物件を買い取る可能性があるとの報道も浮上した。しかし、ジャクソンホール会議を控えて投資家が利益確定売りを進めると、スプレッドはほどなくして反転拡大した。市場参加者はFRB議長のより明確な政策シグナルを待って慎重姿勢に転じ、夏場以降の発行増加予想もポジション縮小の動きを促した。月末にかけては、個別リスクを受けてパフォーマンスはより低迷した。インドのクレジットは、米国がインドの輸出品に対して25%の2次関税を発動するなか圧力に晒され、S&Pが月半ばにインドのソブリン債信用格付けを「BBB-」から「BBB」へと引き上げたことを受けた上昇分の大半が打ち消された。インドネシアでは、議員の月額手当をめぐる広範な抗議活動が、現地の株式、債券、為替市場の重石となった。

地域の第2四半期の経済成長ペースは、追加関税を控えた前倒し需要に支えられて堅調となった。インドネシアの第2四半期の経済成長率は投資支出と輸出が追い風となり、前年同期比5.12%と市場予想を上回り、前四半期の同4.87%から加速した。フィリピンの経済成長率は前年同期比5.5%となり、前四半期の同5.4%をやや上回った。タイの経済成長率は前年同期比2.8%と、前四半期の同3.2%から減速する一方、インド経済は減速予想に反して同7.8%へと加速した。こうしたなかで、信用スプレッドは主要国全般にわたって拡大したが、中国、香港、マレーシア、タイは前月末比で縮小した。

2025年第2四半期の企業業績はセクターにわたってまちまちとなり、堅調さを示す分野がある一方、逆風に見舞われた分野もあった。銀行は強固な資本バッファー、安定した資産の質、着実なローンの伸びを受けて収益が良好となり、またマカオのゲーミング産業は高額消費の堅調さや観光の持続的な回復に支えられて好調を維持した。テクノロジー・セクター、特に半導体分野では、AI(人工知能)関連需要の増加が半導体企業の収益を押し上げ、目覚ましい伸びを見せた。一方、コモディティ関連企業の業績はまちまちとなり、地域の過剰生産能力が石油化学・精製マージンの圧迫要因となった。中国のオンライン・サービス・プロバイダーは激しい競争によるマージン縮小に苦戦し、中国の不動産セクターは需要の低迷や継続するマージン圧力の中で引き続き低調となった。

8月の発行市場は減速

発行市場の活動については、投資適格債分野でStandard Chartered PLCのディール(総額20億米ドル)やDBS Bank Ltdのディール(総額20億米ドル)、Temasek Financial Ltdのディール(2トランシェで総額15億米ドル)、OCBCのディール(総額10億米ドル)など計9件(総額81億米ドル)の新規発行があった。また、ハイイールド債分野の新規発行は、Wynn Macau Ltd(総額10億米ドルのディール)など3件(総額19億米ドル)となった。

8月の米国債市場は上昇

米国債利回りは8月の初めに急落した。7月の米国の雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが前月比7万3,000人増に留まるとともに過去2ヵ月分も合計で25万8,000人下方修正され、雇用の伸びの大幅な鈍化が示されたことが要因となった。失業率も4.1%から4.2%へと悪化した。しかし、PPI(生産者物価指数)やコアCPIなどの経済指標が堅調となったことを受けて利回りは上昇に転じ、米国債の月初の上昇は短期的なものとなった。ドナルド・トランプ大統領がスティーブン・ミラン氏をFRB理事に指名したことが利回りのサポート要因となり、さらなる上昇は抑えられた。ジャクソンホール会議で、ジェローム・パウエルFRB議長は発言内容を変化させ、雇用の下振れリスクが高まっていることや関税がインフレに与える影響は「比較的短期間」である可能性が高いことを示唆し、引き締め的な金融政策と経済リスクの変化が相俟って、FRBの政策スタンスの調整が正当化される可能性があるとの見方を示した。これを受けて、9月の利下げ期待が高まり、利回りは短期部分が長期部分よりも大幅に低下して、米国債のイールドカーブは大きくスティープ化した。8月末の利回り水準は2年物の指標銘柄で前月末比0.34%低下の3.62%、10年物の指標銘柄で同0.15%低下の4.23%となった。

チャート2:過去1年のアジア・クレジット市場のパフォーマンス

信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

(期間) 2024年8月末~2025年8月末

(注) JPモルガンアジア・クレジット・インデックス(JACI)(米ドル・ベース)を、2024年8月末を100として指数化。グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

今後の見通し

信用のファンダメンタルズは引き続き追い風であり、需給状況は良好であるものの、バリュエーション面での魅力度は低下

貿易や関税に関連する不透明感はここ数週間で和らいでいるが、米国の実効関税率は依然として過去数年を大幅に上回っている。これに加えて、米国の経済成長やFRBの金融政策も見通しづらい状況にあることから、外需やアジア各国のマクロ経済のファンダメンタルズは当面ある程度の逆風に晒されるとみられる。インドネシアでは政治的リスクや財政政策の転換が見込まれるなど、一部の国における動向も注視していく必要がある。しかし、アジア諸国の大半はこうしたボラティリティ上昇局面を迎えるなかでも、外部環境、財政、内需が比較的良好な状態にあり、この先の逆風の影響を十分に吸収することができるとみられる。

中国当局は、国内の消費や投資を後押しするとともに株式市場や不動産市場を安定化させるべく、財政政策やセクターに特化した政策の導入を引き続き進めている。さらに、アジア各国の中央銀行の大半は金融政策の緩和を開始しているが、それでも内需を下支えするための緩和余地が幾分ある。厳しさが増すなかでも、引き続き良好なマクロ経済情勢を背景に、関税上の脅威や地政学的動向の影響を受ける可能性がある一部のセクターや個別のクレジットを除き、アジアの企業や銀行の信用ファンダメンタルズは底堅さを維持するだろう。

アジアの信用スプレッドが「解放の日」の前の水準近辺へと急速に戻していることに加えて、マクロ経済環境には依然不透明感があることから、バリュエーション面の魅力度はやや低下している。信用ファンダメンタルズや良好な需給要因は現在も追い風となっているが、貿易・地政学的リスクが再燃することについて慎重な見方をしている。また、トランプ大統領は、1期目に貿易関税を一時停止したあと再び引き上げたことにも留意しているほか、9月は季節的に新規発行の増加が見込まれる。したがって、当社ではより慎重且つディフェンシブなアプローチを当面取る方針だ。