本稿は2025年10月23日発行の英語レポート「Hyperscaler investment rush makes us cyclically cautious, structurally selective」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

減価償却のジレンマ

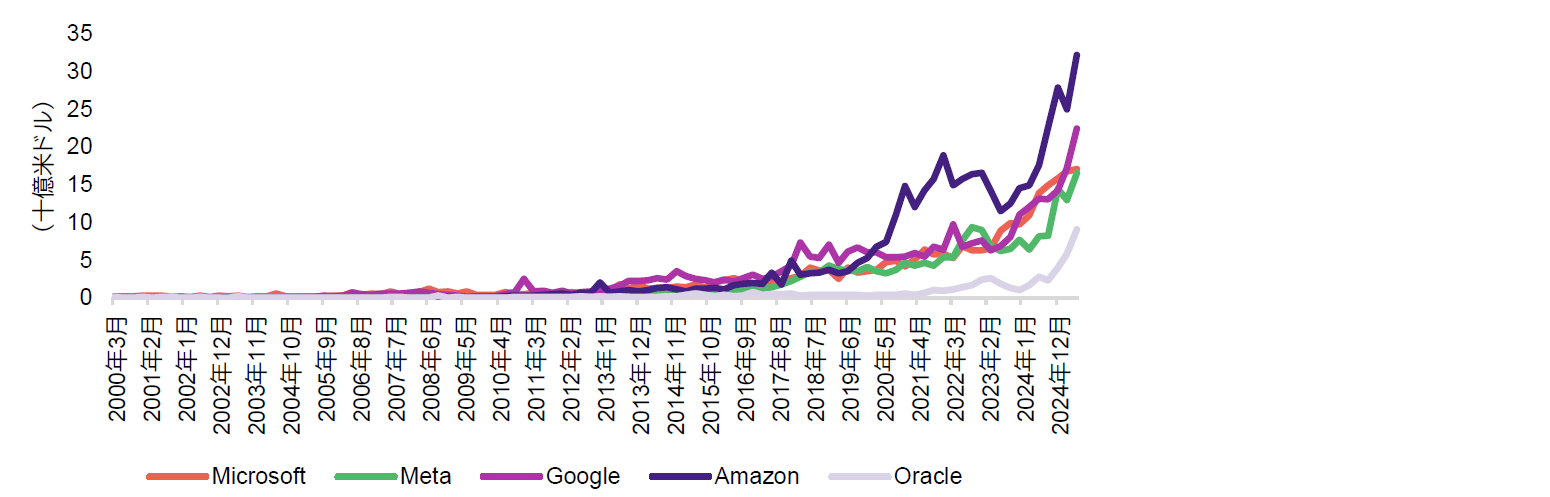

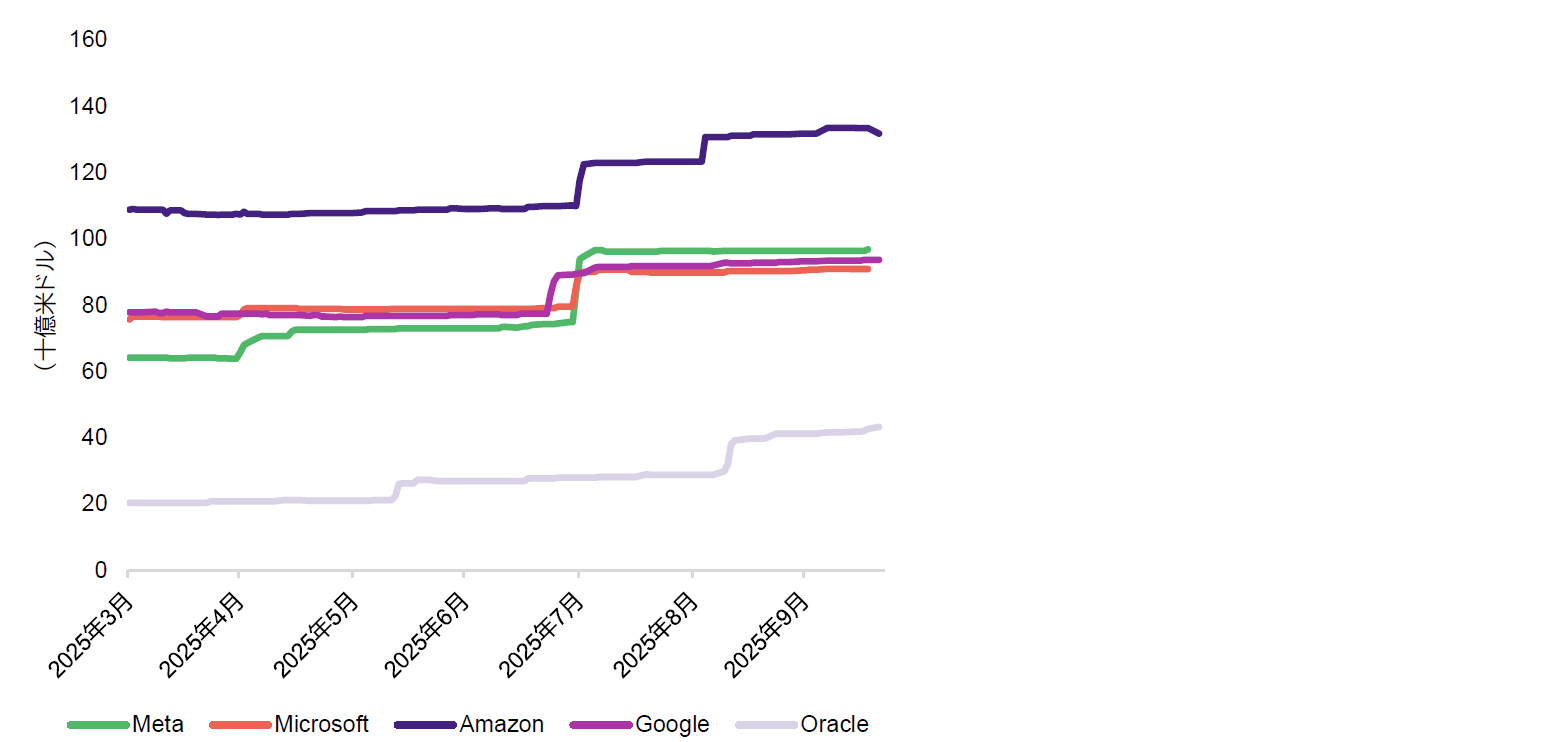

当社アモーヴァ・アセットマネジメントが8月下旬に開催したグローバル株式フォーラムでは、米国の大手クラウドサービス・プロバイダー(「ハイパースケーラー」)が2024年終盤から2025年にかけて設備投資を急増させている状況を検証した。当社米国拠点のチームが明らかにしたのは、ハイパースケーラーがごく最近まで採用していた「資本効率重視」モデルからきっぱりと脱却し、生成AI(人工知能)の完成競争に入っていることだった。アナリストの予想によると、この競争は始まったばかりであり、設備投資は今後さらなる拡大が見込まれている(チャート1および2参照)。

チャート1:大手テクノロジー企業の設備投資は急拡大

出所:FactSet(データは2025年6月末現在)

チャート2:アナリストによる大手テクノロジー企業の2026年の設備投資予想

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成(データは2025年10月20日時点)

結果として、総資産に占める純固定資産の割合が急増する一方、固定資産回転率は低下を続けている。こうした指標から見ると、ハイパースケーラーは現在、米国の大型石油・エネルギー企業のような「ヘビー級」の資本蓄積企業と同列に位置付けられる。

現在進んでいる設備投資の波について注目すべき点は、減価償却費が、EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益)における現在の見込みにしろ、アナリストによる企業利益予想への織り込みにしろ、明らかに増大していないことだ。もちろん、大手クラウドサービス・プロバイダーのなかには、インフラをリースして減価償却資産を事実上バランスシートに計上しないようにしている企業もある。また、ハイパースケーラー間でも設備投資に差異が見られており、例えばMicrosoftはクラウドに特化した投資を行っているが、Amazonの投資は物流重視型だ。とはいえ、ハイパースケーラーの最近の投資拡大において、インフラ支出がすべてを占めているわけではない。設備投資の大部分を占めているのはサーバーだが、こういった投資について時代遅れになる前にイノベーション(革新)のポテンシャルを十分に引き出すのは、そう簡単なことではないかもしれない。

複数の大手クラウドサービス・プロバイダーは最近、サーバーやネットワーク機器の耐用年数を1年ほど延長している。しかし、この若干の延長も、極めて高水準にあるこれらの企業のPER(株価収益率)、つまりターミナル・バリュー(継続価値)が示唆する投資の持続期間の長さに比べると、著しく対照的だと言える。サーバーの耐用年数は5~6年と比較的短い。さらに、オブソレッセンス・カーブ(製品や技術が時代遅れになる度合い)は一次関数的な直線ではなく、技術によっては他の技術よりも早く陳腐化する可能性がある。例えば、5年経過したGPU(「グラフィックス・プロセッシング・ユニット」、画像処理などに必要な演算処理を行う半導体チップ)は、「存在意義を問われる」(したがって資源集約的)とされる投資、すなわちハイパースケーラーがAGI(汎用人工知能)を追求するにあたって行うフロンティアAIモデル(既存の最先端モデルを超える将来の超高性能AI)のトレーニングには、もはや役立たないと広く認識されている。

要するに、固定資産投資の急増に伴う減価償却費の増大が収益に与える負担は、現時点ではまだ市場の企業利益予想に反映されていないが、やがて反映されていくとみられる。一部の投資が時間との闘いに敗れて陳腐化していけば、非生産的な資産について将来的に評価損の計上を余儀なくされる可能性がある。

ハイパースケーラーは、高PER企業から産業型リスクと減価償却の逆風に晒された固定資本モデルへの、構造的転換期にあるかもしれない。独立系プライベート・エクイティ企業Bain Capitalのレポートによると、AIインフラ・ブームに伴う「飽くなき演算需要」には年間最大5,000億米ドルの新規データセンター投資が必要となる可能性があり、資金調達能力への重圧となりかねない。

ここ1ヶ月で変わったのはレバレッジを高める動き

AI投資が真に構造的転換を遂げたのであれば、AI金融もまた、耐用年数のより短い資産向けの資金調達を行うことで資本構造のリスク度が高まる、サイクル後期の段階に突入している可能性がある。AIインフラでは急増する資本需要に対応すべくレバレッジ型・証券化型の資金調達が行われており、最近の事例としては以下のようなものが挙げられる。

- OpenAI - Oracleによる1,000億米ドルの「循環」ベンダーファイナンス(企業が自社の顧客に融資した資金で自社製品を購入させるという取引を複数の企業間で繰り返すビジネスモデル)

- Oracleによる180億米ドルの債券発行

- CoreWeaveによる26億米ドルの担保付借入枠と17.5億米ドルの債券パッケージの設定

- カタールなどによるAnthropicへの130億米ドルの資本注入

ベンダーファイナンスなどAI関連の資金調達の仕組みには、ノンリコース型(借入れの返済義務が担保資産の範囲に限定される融資方式)や担保設定型のものもあり、すべてがシステミック・リスクをもたらすわけではない。とはいえ、レバレッジ度は高まる傾向にある。

一方、現在の設備投資ブームは、長期を見据えた株価バリュエーションに基づき調達された資金で耐用年数の短い資産を購入するという「期間のミスマッチ」を助長している可能性があり、減価が急速に進む資産の取得の加速とともに、引き続き潜在的リスクとなっている。

「内巻」の米国版か

中国政府は現在、(自己増幅的な競争が収益の逓減をもたらすという)「内巻」によって進んだ過剰生産能力の是正運動を推進している。投資の洪水が価格競争において「底辺への競争」を煽った中国のケースは、AGIへの「存亡をかけた」競争という米国のケースとは異なるが、両者の共通点として挙げられるかもしれないのが、自己増幅的な設備投資競争である。要するに、当社米国拠点のチームが提起しているのは、「AIの拡大は資本支出が経済的合理性を上回りかねない戦略的な過剰コミットメントなのか」というもっともな疑問なのだ。株式市場にとって重要な問題は、ハイパースケーラー(なかでも創業者が経営している企業)は普通株における利益率が低下し始めた場合に設備投資を縮小するのか否かだが、その答えは極めて不透明である。

景気循環面では慎重に、構造面では選別的に

ハイパースケーラーはデジタル・プラットフォーム市場で優位な位置を占め続けているが、現在の投資の急拡大は、構造的優位性の合理的拡大というよりも資本集約的な生存競争の様相を呈している。米国の最近の設備投資ブームを形作っているのは、(関税引き上げの可能性を見越した)投資の前倒し、(外国投資家にとって米国の資産を割安にした)ドル安、そして(米国の最近の財政パッケージで提案され資本コストの即時償却を可能にした)全額償却条項など、一時的な要因である。

AIインフラ支出の急激な増加、ハイパースケーラー間の激しい競争、緩和的な流動性環境といった要因の強力な組み合わせを受けて、設備投資は構造的要件をはるかに超えた拡大を見せている。在庫積み増しの前倒し、エネルギー供給安全保障策、機に乗じた資金調達がこぞって、ここ数四半期で非構造的設備投資を増幅させている。

長期的なAI投資の波をこうした景気循環的要因から切り離して考えるには、差別化ポイントとして以下のような特徴に注目するべきだろう。

- 分散的な普及ではなく、少数のグローバル・プラットフォームが大半を占めているAIインフラ支出の急速な拡大。

- 地域での波及効果:従来のテクノロジー・ハブとは違う地域において、AIデータセンターの建設が準財政的な成長ドライバーの役割を果たす。

- 演算能力の拡大が収益化可能な最終需要を上回るペースで進むのに伴い、限界資本集約度(追加的な収益を生み出すのに必要となる追加的な投資)が上昇。

- 営業レバレッジの悪化:売上げの伸びがもはや急増する減価償却費およびエネルギー・コストを上回れなくなる。

- 過剰なフリー・キャッシュフローが自社株買いから設備投資の持続へと振り向けられることで、自己資本利益率の繰り延べ・希薄化の兆候が現れ始めている。

メタバースや自動運転車のベンチャー企業など、実験的で収益性の低いプロジェクトの初期サイクルは、誤った資本配分がもたらす結果を予見させるものだった。しかし、その後に続いてきた展開はより広い範囲にわたっている。2023年以降、ハイパースケーラーは資本節約段階から「AI軍拡競争」へと転換し、ドットコム業界や通信業界の拡大期に匹敵するペースで設備投資の拡大を再加速させている。連結ベースのCFROI(キャッシュフロー投資利益率)は依然高水準にあるものの、減価償却費と資金調達コストの上昇に伴い低下傾向にある。

現在の支出規模はシステミックな影響を伴う。「AGI」の目標は未だ定義されておらず、コパイロット機能(会話型AIの業務サポート機能)、推論サービス(事前に学習したAIモデルを使って新しいデータから予測や判断を行う機能を提供するサービス)、LLM(大規模言語モデル)サブスクリプション(月額や年額などの定期的な支払いでLLMを利用できるサービス)といったAI消費モデルの当面の収益弾力性は、投入されている資本に比べて小さいように見受けられる。資金調達市場はいずれこの流動性吸収の重みを感じるようになり、バリュエーションやリスク・プレミアムに波及的影響がもたらされる可能性が高い。

さらに、政策当局は、AIが地域の景気にもたらす恩恵を享受しており、予測不可能な市場で時期尚早な警告を発すれば批判に晒されるリスクがあることから、介入しないとみられる。とはいえ、現在の設備投資サイクルが低収益、利益率の希薄化、あるいは損失すら招きかねないリスクは高まっており、企業の持続的な質を追求するには今や技術的進歩と金融市場の反射的なモメンタムとを見分けることが不可欠、と知らしめている。

構造的なプラス材料はあるが、顕在化する時期は未確定

AIは、個人や企業にとって、技術との関わり方や技術の活用方法を変革できる大きなポテンシャルを秘めている。AIの売上げの驚異的な伸びがまもなく鈍化することを示す兆候は見当たらない。しかし、そのような売上げを上げていても、結局は利益が期待外れに終わってしまうような投資を行っている企業もある。構造的にはプラスの方向に向かうとみられるが、その動向が企業間で不均等になる恐れも否めない。

エディンバラを拠点とする当社のグローバル株式チームは、AIはまだ発展初期段階にあり、特に今サイクルの普及ペースを過去の技術革新サイクルと比較してみると、技術や企業によっては普及曲線に差が生じ得るとみている。また、その途上で誤った資本の配分が行われたとしても、収益性の高いユースケースが出てくると予想している。

マクロの視点:構造的な投資機会を景気循環的な機会から見分ける

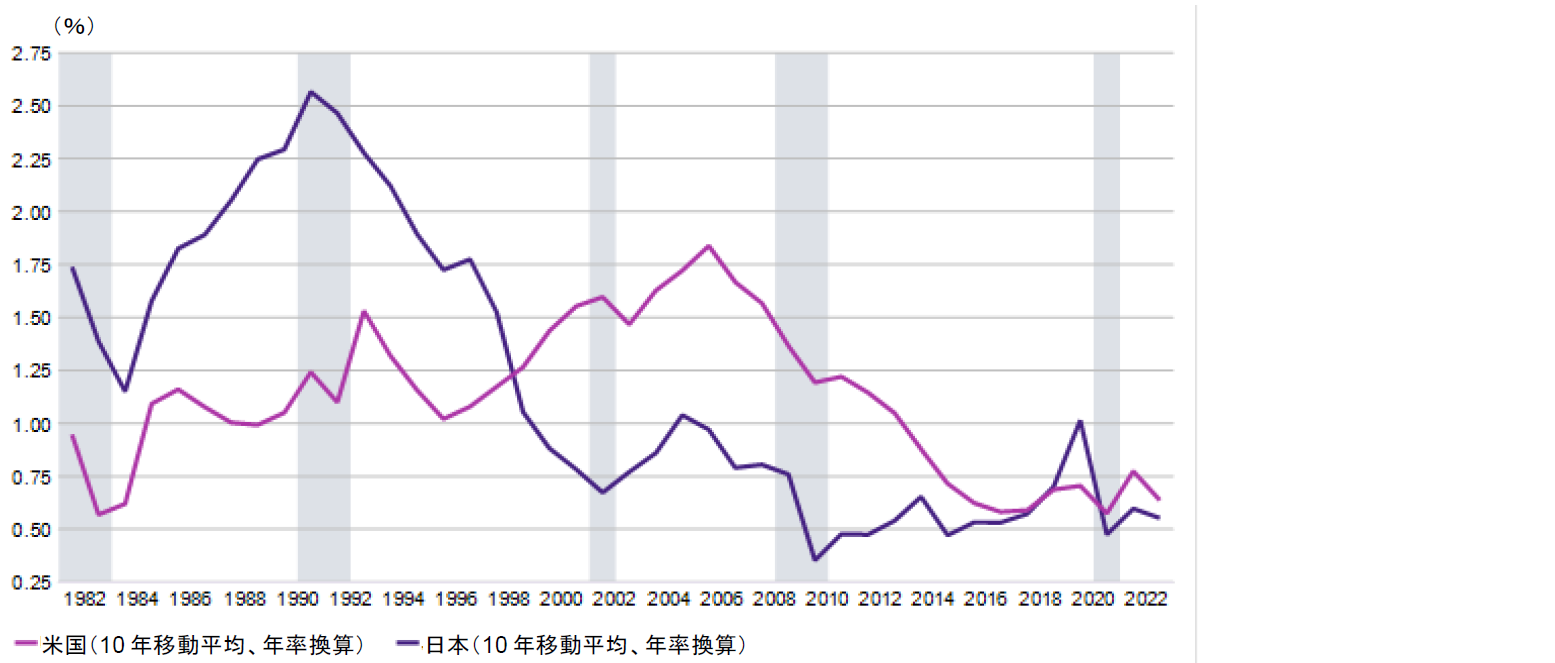

ハイパースケーラーの設備投資は、現在の規模ではマクロ経済面でより大きな疑問をもたらす。当社の見解では、直近の米国の景気拡大サイクルで見られたような大規模投資は、やがて全要素生産性の向上に寄与する可能性が高い。しかし、このような向上は、米国の製造業において労働生産性(労働者1人当たりGDP)の上昇が続いているとの評価にもかかわらず、まだ顕在化していない模様だ(チャート3参照)。こうした将来の潜在的利益は、依然として米国への長期投資の有効性を示していると考える(経済コンテンツ・プラットフォームChief Investment Officer「Borrowing From the Future Means Reliance on Growth, and Inflation」参照)。

チャート3:全要素生産性(米ドル恒常通貨ベース)

出所:Long-Term Productivity Databaseなど信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

構造的な成長の成果に投資するには、様々な事業サイクルを乗り切っていく、つまり市場リスクに対して備えることが必要となる。米国全体の全要素生産性が次に大幅上昇する時期が、次の景気悪化局面よりも前に来る保証は全くない。1990年代後半から2000年代初頭のITバブルでは、生産性は最終的に向上したものの、その実現はバブルが崩壊した後だった。以前のレポートでも述べた通り、景気悪化局面では優れた銘柄選別能力を持つ投資家にとって機会が増える可能性がある。経済の収斂を理解することが指針となり得る方法を以下に説明する。

バブルの泡から将来価値を見極める:経済均衡が示す4つのシグナル

将来の生産性向上の恩恵を享受しようとするにあたっては、経済モデルを活用すると、ポテンシャルの高い成長ドライバーと次の景気悪化サイクルを生き残れないとみられる想定とを見分けやすい。その見極めを行うのに、以下に示す4つの経済均衡の特徴に焦点を当てて、市場が長期的な経済均衡に向かって収斂する過程を調べてみる。

- 人間の技能と機械はやがて共進化する

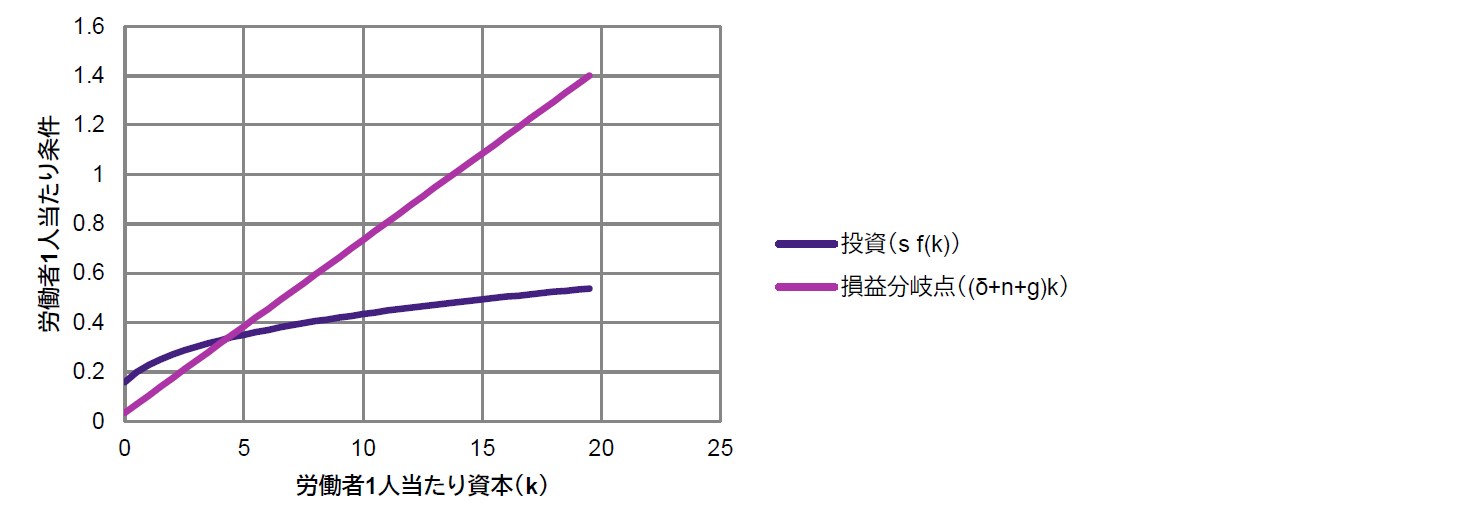

資本のみのモデルでは、明日の資本は今日の資本の減価償却と今日の投資の和に等しく、損益分岐点に達するまで増加する。実際、人的資本がなければ、成長は投資が減価償却と等しくなった時点で停止する。

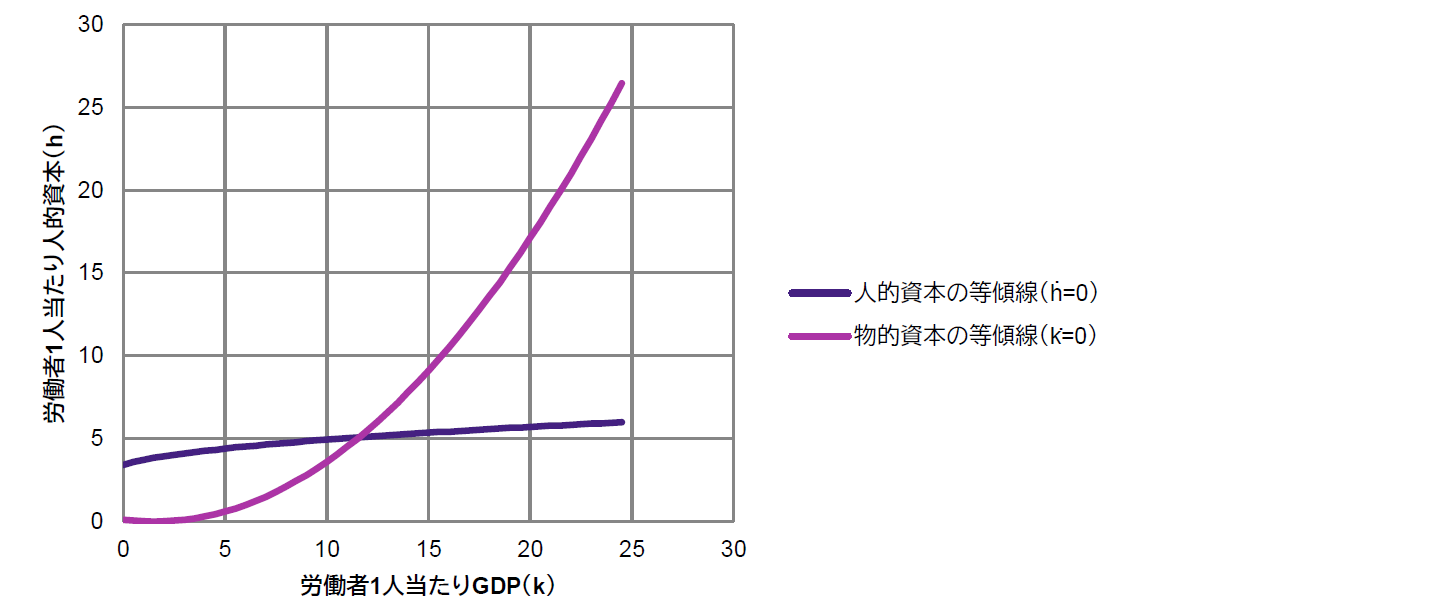

人的資本(教育・技能・健康)は、教育・訓練・医療への投資や研究・開発の波及的効果を通じて育成することも可能であり、当該均衡点はさらに押し上げることができる(下のチャート参照)。したがって、「労働を不要にする」ことだけを目的としてテクノロジーを活用している企業は、物的資本と人的資本の両方を開発している競合他社よりも長く生き残る可能性が低い。単に労働から物的資本へと資源の再配分を進めるだけでは、経済の生産可能性フロンティアは拡大しない。

持続可能な成長の原動力となる企業は、革新的なアプローチで物的資本と人的資本の両方をより効果的に活用し、両者間で効率的な資源配分を行う。一方、労働と資本が収入に占める割合には平均回帰性があるため、「機械に乗っ取られる」というシナリオは回避される。

- 価格=限界費用=平均費用

資源が最適配分されると、経済的利益の総額は差し引きゼロとなる。したがって、企業がイノベーション(革新)なしに永久に利益を持続することは可能とする主張に対しては、懐疑的であるべきだと考える。長期的には、高収益の産業・セクターは新規参入者を惹きつけるため、供給が増加して価格に下方圧力が生じ、競争が激化するにしたがって既存企業は価格決定力を失う。「アルファ」(全要素生産性における資本や労働の増加以外の質的な成長部分)とは固定の目標ではなく、生産可能性フロンティアに沿って変化する。

当該フロンティアを拡大できる企業のみが平均を上回る利益を獲得できる、と予想するのが効率的と言える。十分にリサーチされており、時価総額が小さめながら将来大型の革新的企業へと成長する可能性を秘めた企業に絞って、注目していくのが有益かもしれない。

- 規模に対して収穫一定(生産が規模に比例して拡大)

経済全体としては、投入量(加えて全要素生産性のアルファ)に概ね比例して生産する傾向がある。これは生産や投資が増加する期間を除外するものではないが、経済全体または主要セクターが規模に比例した利益拡大を実現しながら一貫して生産することができる証左と捉えるべきではない。

現時点では、ハイパースケーラーのいくつかの特徴からすると、規模の大きさによって演算能力単位当たりのネットワーク・コストが低減されている模様であるのに加え、学習効果も効率性を高める可能性がある。さらに、ハイパースケーラーは、半導体チップや電力、帯域幅を大量購入することにより価格面での優遇を受けていることで知られている。それでも、「規模に対して収穫逓増」(生産の拡大率が規模の拡大率を上回ること)という主張については懐疑的になる理由がある。電力密度・冷却・レイテンシ(データ送信にかかる時間)要件といった技術的制約が、データセンターの拡張可能性を制限している。サーバーを追加すれば需要増には対応できるが、効率性は向上しない。ハイパースケーラーの不可分性が永続的であると想定するのは、長期的に保持する見解としては安全と言えないかもしれない。

- 財政政策は追い風であると同時にリスクでもある

金融政策が景気を下支えしている一方で、米国の企業と消費者は大規模な財政出動の恩恵も受けており、これらの景気刺激策は概して国内の経済成長への追い風となっている。しかし、債務単位当たりGDP(債務の対GDP比の逆数)が歴史的低水準にあるなか、財政拡大の効果はすでに逓減しつつある。

米国のような経済国が利子負担を賄うために債務を発行する場合、持続可能性への懸念が高まる。一般歳出を税収で賄う(プライマリーバランスとも呼ばれる)ことがますますできなくなれば、経済はあらゆる負のショックから長期的な影響を受けやすくなる。

そのようなシナリオでは、ハイパースケーラーの巨額の資本投資が減価償却費を相殺できるスピードで収益を生み出せなかった場合、政府にできることはほとんどないかもしれない。したがって、企業が税負担や金利負担の軽減に過度に依存していないかを検証することが賢明と言える。いずれ起こる財政引き締めが企業の利益率圧縮と重なれば、景気循環的な収益悪化が増幅しかねない。

例1:典型的なソロー型投資と損益分岐点(曲線の交わるところが定常状態)

出所:ChatGPTで収集したデータをまとめてアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

例2:機械資本と人的資本が共存する場合の損益分岐点strong>

出所:ChatGPTで収集したデータをまとめてアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

投資へのインプリケーション:構造面での選別

- 景気サイクルが転換する際は「つるはしとシャベル」企業に注意

当社では、確信度の高い長期的なテーマを景気循環による悪化から切り離して考えることに引き続き注力している。資本コストの正常化に伴い、資金調達構造でデュレーションがミスマッチであったりレバレッジ度が高かったりする企業は、より大きな収益下振れリスクに直面する。現在のAIコンピューティング契約が終了するにつれ、GPUやメモリはコモディティ化の進む可能性があり、規模のメリットによる供給優位性は失われるだろう。これが起こった場合、設備投資ブームに資金を提供している投資家は、エクスポージャーのリファイナンスやロールオーバーにあたってより高いリスク・プレミアムを求めるかもしれず、そうなれば、高水準のハードウェア需要が続くことに依存している「つるはしとシャベル」(ブームの対象自体ではなく、それを支えるツールやサービス)のサプライヤーのバリュエーションには圧力がかかることになる。 - 人的資本への投資が「割高」と「将来価値」の分かれ道

高バリュエーションの環境下では、景気循環的な耐性と構造的優位性を区別することが重要だ。人的資本(特に技術主導の顧客統合や自社独自のソリューション設計)に投資する企業は、現在の投資サイクルの先まで持続する収益を維持できる可能性がある。これが特に当てはまるのはAI実装特化企業や時価総額が小さめの企業で、その価値は純粋な演算強度ではなく適応性の高い問題解決能力にある。対照的に、資本集約的なインフラのみに依存する企業は、減価償却が終わる前に最終需要が鈍化した場合、事業が立ち行かなくなるリスクを負う。 - ネットワーク効果:景気循環性は高いが収益の分散効果をもたらす

上場・非上場企業を問わず、先進AI能力の獲得に向けた競争が激化している。しかし、基盤モデルにおけるイノベーションは容易に模倣できるため、初期の技術的優位性を持続するには限りがある。一方、収益源が分散化している既存のプラットフォーム企業、なかでも広告や自己強化型のエコシステムを有する企業は、AIインフラ収益の景気循環性を部分的に相殺できるかもしれない。こうした企業もマクロ経済悪化の影響を免れられるわけではないが、そのネットワーク型の経済性から、特に生産性の向上を長期的に継続できると見込まれる場合、景気循環的な調整局面においてバリュエーション・ベースで魅力的な投資機会をもたらし得る。

個別銘柄への言及は例示のみを目的としており、当該戦略で運用するポートフォリオでの保有継続を保証するものではなく、また売買を推奨するものでもありません。