本稿は2025年8月21日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

投資環境概観

7月のグローバル株式市場は、米国と複数の貿易相手国とのあいだで通商交渉が前進したことを受けて投資家のリスク選好ムードが強まるなか、引き続き堅調に推移した。AI(人工知能)関連テーマが再注目されたことや、米国企業の決算シーズンが好調な出だしとなったことも、追い風要因となった。第2四半期決算の発表シーズンは佳境を過ぎたが、今月の本レポートでは、幅広いセクターが収益成長を示し業績上振れ企業の割合が高水準となるなど、概ね好調となった企業決算に着目する。一方、米FRB(連邦準備制度理事会)の7月会合はタカ派的な内容となり、9月の利下げが示唆されることはなかった。欧州市場に目を向けると、当初はEU(欧州連合)から米国への輸入品に一律15%の関税が課されるという貿易協定の合意内容が嫌気されたものの、その後は全体的に持ち直して最終的に前月末比で上昇した。ユーロ圏では、総合PMI(購買担当者景気指数)の速報値が51.0と11ヵ月ぶりの高水準を示す一方、ECB(欧州中央銀行)は7月の会合で主要政策金利を2%に据え置いた。そのほかでは、アジアにおいても、日本やフィリピン、インドネシアなど複数の国が米国との貿易協定で合意を取り付けた。米中協議については、双方の関税が再び極端な高水準に引き上げられる事態を回避する解決策を見出せないまま終了したが、8月に入ってから、両国は関税の適用停止期限を90日間再延長することで合意している。最終的に、7月のグローバル株式市場の月間リターンは、MSCI All Country Worldインデックス(米ドル・ベース)で1.3%となった。

同月の債券市場では、米国債利回りが関税交渉の進展や米国の金利見通しの変化を受けて反転上昇した。月初は、6月の非農業部門雇用者数や失業率が市場予想よりも良好な結果になったことを受け、市場で7月の利下げの可能性を見直す動きが進み債券利回りが上昇した。ただし、(8月の初めに発表された)7月の非農業部門雇用者数は市場予想を大きく下回っており、前月発表分も大幅に下方修正された。今はまだ判断を下すには時期尚早だが、後段ではこれが債券ポートフォリオのデュレーションを長期化し始めるべきことを示すシグナルなのかを論じる。財政政策動向に目を向けると、米国ではトランプ大統領の推進する予算調整措置法案「One Big Beautiful Bill(OBB法案)」が連邦議会で可決された。これによって新たな減税措置が導入されるため、米国の財政赤字は拡大することになる。日本でも財政懸念から超長期国債利回りに上昇圧力がかかり、その影響が飛び火して米国の長期国債も弱含んだ。米国のインフレは総合指数では落ち着いた水準となったが、中身を詳しくみてみるとコア指数構成品目には関税の影響による物価上昇圧力の兆しが窺われ、これも債券利回りの上昇につながった。月末にかけては、米中通商交渉が再開されたことや米国が日本やEUとの貿易協議で合意に至ったことを受けて、投資家心理が改善しリスクオン・ムードが広がったため、米国債は続落した。FRBは月末に開催されたFOMC(連邦公開市場委員会)で政策金利を据え置いたが、会合後の記者会見でパウエルFRB議長が9月の利下げの示唆を渋ったため、市場ではタカ派姿勢と受け止められた。月末の米国債利回りは、2年物の指標銘柄で前月末比0.24%上昇の3.96%、10年物の指標銘柄で同0.15%上昇の4.38%となった。

一般的な株式・債券市場以外では、トランプ大統領がウクライナ戦争の速やかな休戦を求めてロシアへの追加経済制裁とロシア産原油を購入する国々への二次制裁を示唆したことから、WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)原油価格が6.4%上昇した。一方、貿易協定のニュースを受けて「安全への逃避」に対する需要が後退するなか、金価格は0.4%下落した。月を通じて米ドル高が進んだことも、金相場への下押し圧力となった。リートはFTSE NAREIT Global Real Estateインデックスで月間市場リターンが-0.7%となった。

クロス・アセット*

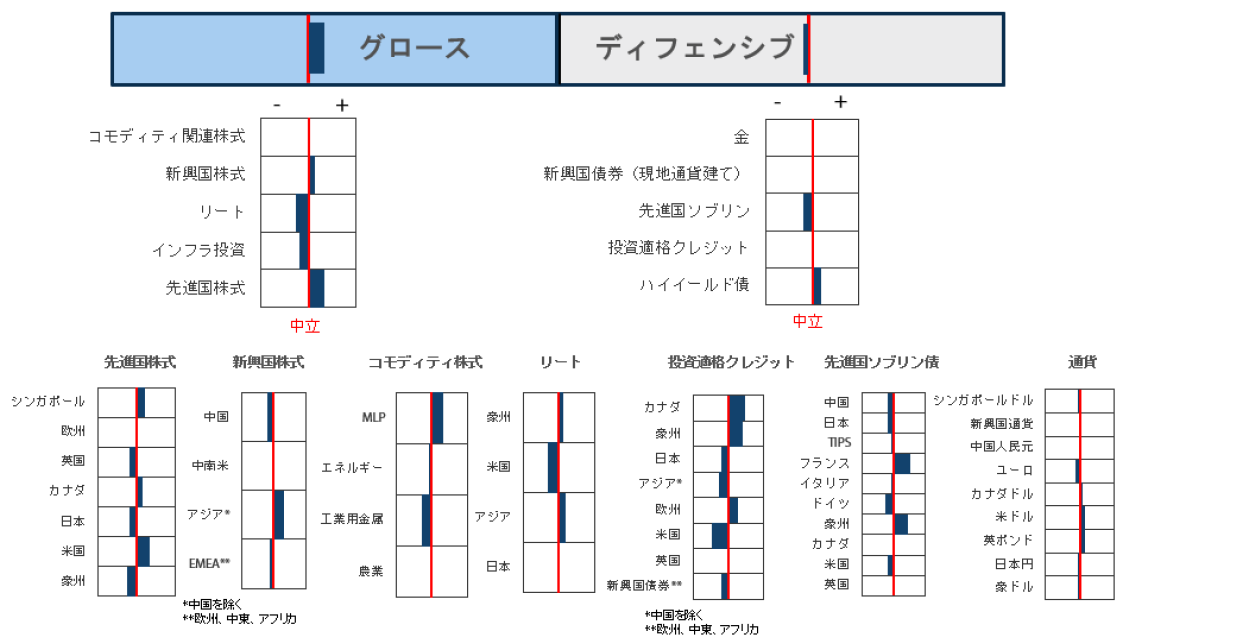

当月はグロース資産のスコアのプラス幅を縮小するとともに、ディフェンシブ資産のスコアを小幅なマイナスへと引き下げた。グロース資産については引き続き有望視しているが、これまでに比べて強気度を後退させた。株式市場は4月以降堅調に推移しており、最近では米国株式(S&P500種指数)が史上最高値を更新し続けている。当社ではかねてから貿易協定は合意に至るとみてきたが、これが実現するにつれ、リスクオン環境が到来しリスク資産市場を押し上げている。しかし、過去のパターンからすると8月・9月は株式市場が軟調となる傾向があるため、より慎重なスタンスをとることを検討している。また、株式市場のバリュエーションが達しつつある水準は、相場が一段の上昇を遂げるには企業収益の持続的な伸びが必要となることを示している。明るい兆しとして、今回の四半期決算では業績の上振れした企業の割合が非常に高かったこともあり、米国経済が力強く成長しているとみられるなか、当社では企業収益の市場予想がさらに上方修正されていくと予想している。

グロース資産のなかでは、先進国株式と新興国株式のスコアをプラスに維持した。先進国株式では、企業の収益長の先行きがより見通しやすく年後半にFRBによる利下げも見込まれる米国のスコアをプラスに維持した。日本については、先日の参議院選挙の結果や日銀が当面タカ派色を強める様相を受けて円高が進むとの予想から、スコアをマイナスへと引き下げた。コーポレート・ガバナンスの改善や企業収益の成長加速といった同国の長期の構造的ストーリーについては引き続き有望視しているが、当面は逆風に見舞われる可能性が高い。一方、欧州についてはスコアを中立に維持した。同地域は経済が苦戦しており最近では企業収益が下振れしているという逆風要因が存在するものの、ECBはFRBよりも積極的に利下げを進めてきており、これが同地域のリフレ促進や経済活性化につながるとみている。シンガポールについては、配当利回りが魅力的な水準にあり経済の耐性が高いことから、引き続き有望視している。

新興国株式では、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーの恩恵を享受するとみられるインドなど、特定の国の選好を継続している。また、足元の世界的なテクノロジー・アップサイクルが追い風となっている台湾も、スコアをプラスに維持している。コモディティ関連株については、バリュエーションの魅力度と分散投資効果からスコアを中立に維持した。当該資産クラスは潤沢なフリー・キャッシュフローを生み出し続けており、配当利回りも良好である。リートと上場インフラ資産については、他の資産クラスの方がリスク・リターン特性の魅力度が高いとの判断から、スコアをマイナスに据え置いた。

ディフェンシブ資産では、米国経済が予想以上に好調に推移しているように見受けられるとともに、ECBやカナダ銀行などの中央銀行が利下げサイクルの終わりに近づきつつある模様であることから、当月も先進国ソブリン債のスコアを引き下げてマイナス幅を拡大した。長期債利回りは引き続き上昇すると予想しているが、これまでのイールドカーブの動きは長期債に投資妙味が出るほどまでには至っていない。そのほかでは、ハイイールド債のスコアのプラス幅を縮小した。ハイイールド債はポートフォリオに引き続き良好な水準のキャリーをもたらすとみられるが、ここから一段のスプレッド縮小は困難さを増すであろうことを反映し、スコアを引き下げた。現地通貨建て新興国債券については、同資産クラスに対する見方が徐々に改善してきていることから、スコアを中立に引き上げた。多くの新興国で利下げが実施され景気の追い風となっている一方、債券利回りは依然高い水準にあり、また投資家のリスク選好姿勢が強まる環境下で同資産クラスは堅調なパフォーマンスが見込まれる。投資適格クレジットはスコアを中立に維持した。信用スプレッドはタイトな水準にあるが、為替ヘッジ後ベースで魅力的な利回り水準を提供する1~5年物を引き続き選好している。金については、第2四半期に各国中央銀行やETFからの購入が鈍化したことを受けて、バリュエーションと需給の両面から依然割高と判断されるため、スコアを中立に維持した。より長期的には、地政学的情勢の緊迫化や非伝統的な政策に対するディフェンシブなヘッジ手段として先進国ソブリン債よりも有効であるとみており、金を引き続き有望視している。

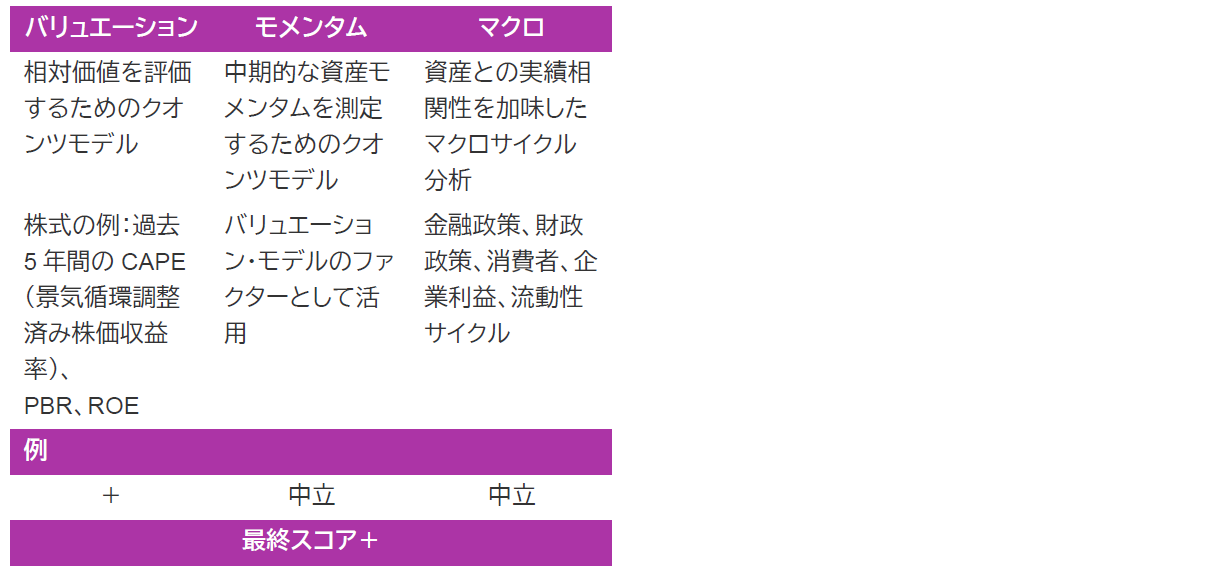

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

資産クラスの選好順位(2025年7月末時点)

注) 上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

米国の輸入関税については、現在その合法性が連邦控訴裁判所で審議されており不透明な状況が続いているものの、世界の経済成長は底堅さを維持すると予想しており、グロース資産は引き続き魅力的だと考える。貿易協定の締結増加に伴って市場センチメントは徐々に改善しつつあり、また、米国以外の国では世界経済の鈍化を受けて企業収益が下振れしているものの、米国の企業収益はこれまでのところ底堅さを示している。ただし、雇用統計を中心に経済指標は軟化しつつある模様であり、当社では、そうした傾向を確認するために次回の統計結果に注目している。7月の雇用統計の低迷を受けてFRBが9月に利下げを行う公算が高まるなか、市場は金融緩和が実施されるとの見通しに好反応を示した。

全体的にみると、企業収益の伸びは引き続き上向き基調であり、グロース資産の追い風となっている。貿易関税の議論やトランプ政権に対する法的な異議申し立てが続いていることから不透明感は根強いが、こうした不透明感は今後数ヵ月で後退し先行きが見通しやすくなるかもしれない。短期的な注目点としては、税制法案の可決は好材料であり消費と企業収益を押し上げるとみられ、また年後半にFRBが利下げを実施すれば、これも米国の経済活動の好調継続を支えることになるだろう。

第2四半期決算発表シーズンのスコアカード

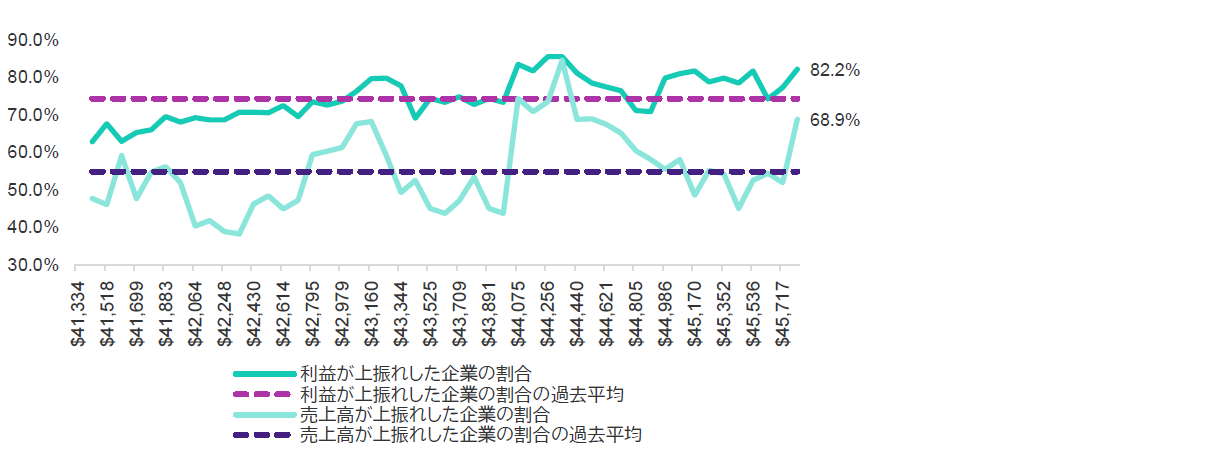

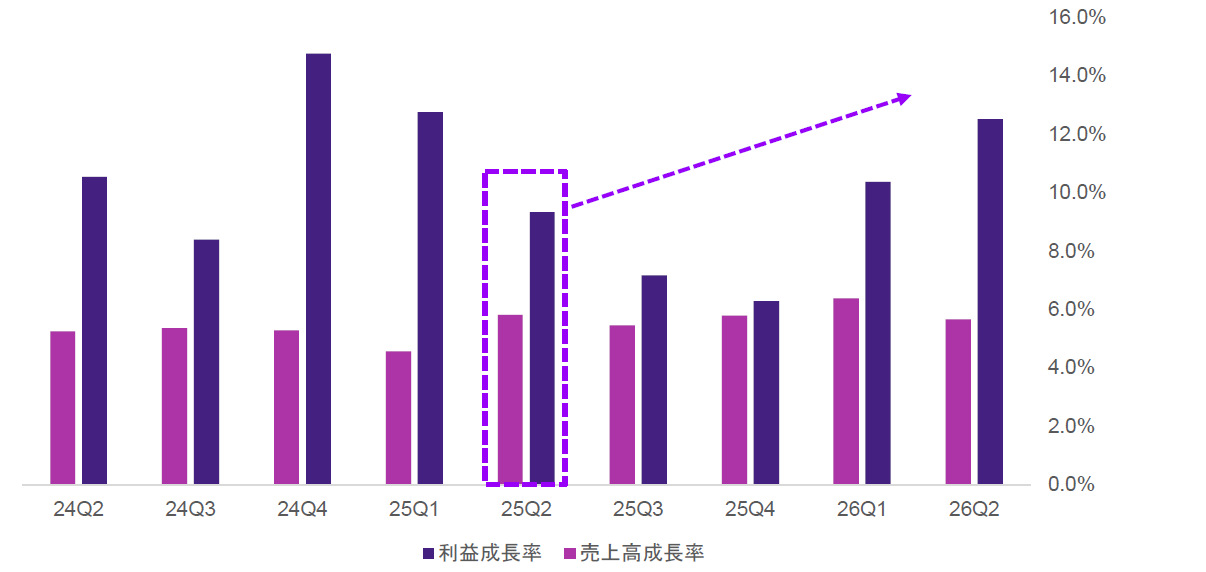

第2四半期決算の発表シーズンも終わりに近づきつつあり、S&P500種指数構成企業の70%超が決算報告を終えている。トランプ大統領が相互関税を発表した「解放の日」以来、期待値が下がったことで、今回の決算発表シーズンは企業収益が上回るべき市場予想のハードルがあまり高くなかった。予想通り、決算発表は非常に良好で、利益が市場予想を上回った企業の割合は82%と、過去平均の74%を大幅に上回った(チャート1参照)。嬉しいサプライズとして、売上高が市場予想を上回った企業の割合は69%と、過去平均の55%を大きく上回りここ最近で最も高い水準に達した。当社では、このような結果に大きく影響したのはドル安で、海外で売上げのある企業にとって追い風になったとみている。

企業利益の上振れは内容の質も非常に高く、利益の上振れ率は平均8%と、第1四半期と同様に良好な水準となった。売上高の上振れも同様に素晴らしい内容で、平均上振れ率は過去3年間で最も高い2.4%に達した。企業の示した業績ガイダンスも概ねポジティブな内容で、関税が業績の重石になるというそれまでのアナリスト予想に反し、多くの企業が関税による影響は最小限にとどまるとの見解を示した。

チャート1:S&P500種指数で利益・売上高が上振れした企業の割合は高水準

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:2013年3月31日~2025年6月30日

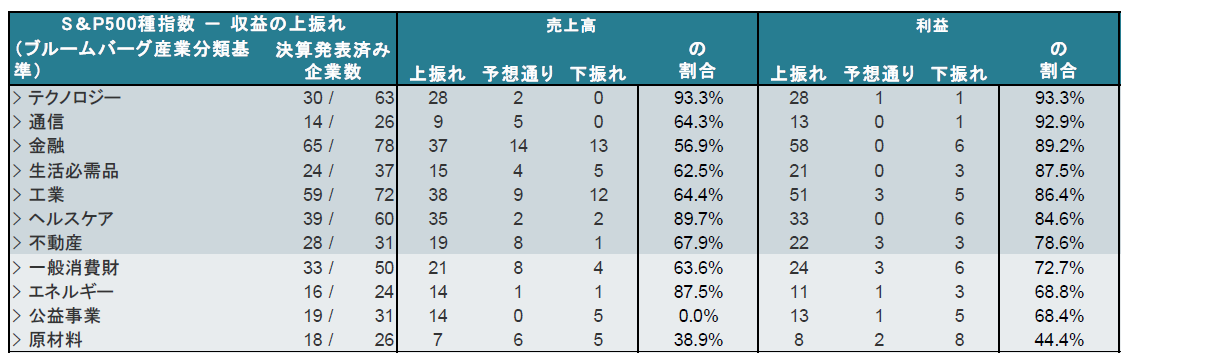

セクター別で見てみると、企業収益の上振れがテクノロジーおよびヘルスケア・セクター以外にも広がっているというポジティブな傾向が第1四半期から継続している(表1参照)。第2四半期に明確な勝ち組となったセクターは、テクノロジー、通信、金融である。大手テクノロジー企業は設備投資を拡大しながら引き続き好調な業績を達成し、金融企業は良好な事業環境や資本市場活動の活発化が追い風となった。また、データセンターの建設が増加するなか、それを支えるインフラを提供する工業セクターも、テクノロジー関連の設備投資の増加から恩恵を受けた。一方、業績が劣後したのは引き続き原材料やエネルギーなど景気感応度の高いセクターで、世界的な経済成長の鈍化に伴い供給過剰の状況が続いていることが仇となった。

表1:企業収益の上振れはテクノロジー以外の幅広いセクターへも拡大

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントアジアリミテッドが作成(データは2025年8月現在)

企業の利益成長の市場予想を精査するにあたって、過去数四半期に見られた力強い利益成長率が第2四半期も維持されたことは注目に値する。利益成長率予想は今後数四半期にわたり上昇傾向を辿るとみられている(チャート2参照)。

今後数ヵ月のあいだに貿易協定をめぐる不透明感が後退すること、今後数四半期のうちに減税の効果が出てくることから、上方リスクが残ると考える。現在、S&P500種指数の向こう12ヵ月間の利益成長率予想は12%となっており、足元の水準から十分な上昇余地があることを示している。

チャート2:利益成長率予想は今後数四半期にわたって上昇が続く見込み

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントアジアリミテッドが作成(データは2025年8月現在)

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:テクノロジーやヘルスケアのイノベーション(革新)を原動力とする企業収益の長期的な成長性から、米国株式を引き続き選好している。また、今後数年間でAI関連の設備投資が大幅に拡大することに伴うデータセンターからのエネルギー需要の増加も有望視している。中央銀行の対応や輸入関税をめぐる安堵感など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。

- シンガポール株式のスコアをプラスに維持:シンガポール株式は、そのディフェンシブ特性を好感してスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアをプラスに維持:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。また、AI関連の設備投資展開という長期的な成長トレンドへのエクスポージャーとして、半導体の主要サプライヤーでありテクノロジー・セクターの占める割合が高い台湾も選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

ディフェンシブ資産

7月は、金利が上昇するとともにリスク資産が良好なパフォーマンスを示すなか、ディフェンシブ資産はやや低迷した。ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスは月間で1.50%近く下落したが、それでもインカムゲイン水準の上昇が金利変動の影響を相殺しているため、年初来リターンは好調を維持している。FRBは7月に政策金利を据え置いたが、金融緩和の継続が適切と考える2名の理事が反対票を投じた。記者会見におけるパウエル議長のトーンは幾分タカ派的で、引き締め的な金融政策が経済成長を減速させている兆候はまだ見受けられず、関税がインフレに与える影響は未知であるため、やや慎重な姿勢を維持していると述べた。

しかし、8月初めに発表された非農業部門雇用者数はかなり低調なものとなり、米国の雇用の伸びが鈍化する可能性があるとの懸念が強まった。当社はしばらくタカ派的な見方を続けてきたが、雇用者数の伸びの減速を受けてスタンスを見直すことにした。ポートフォリオ・ポジショニングの観点からは、キャリー水準の高さから引き続き投資適格クレジットとハイイールド債を選好しているが、今月の本レポートでは、非農業部門雇用者数の伸びの鈍化が債券ポートフォリオのデュレーションを長期化すべき必要性を示唆しているかどうかに着目する。

非農業部門雇用者数 - アノマリーか、それとも警告のシグナルか

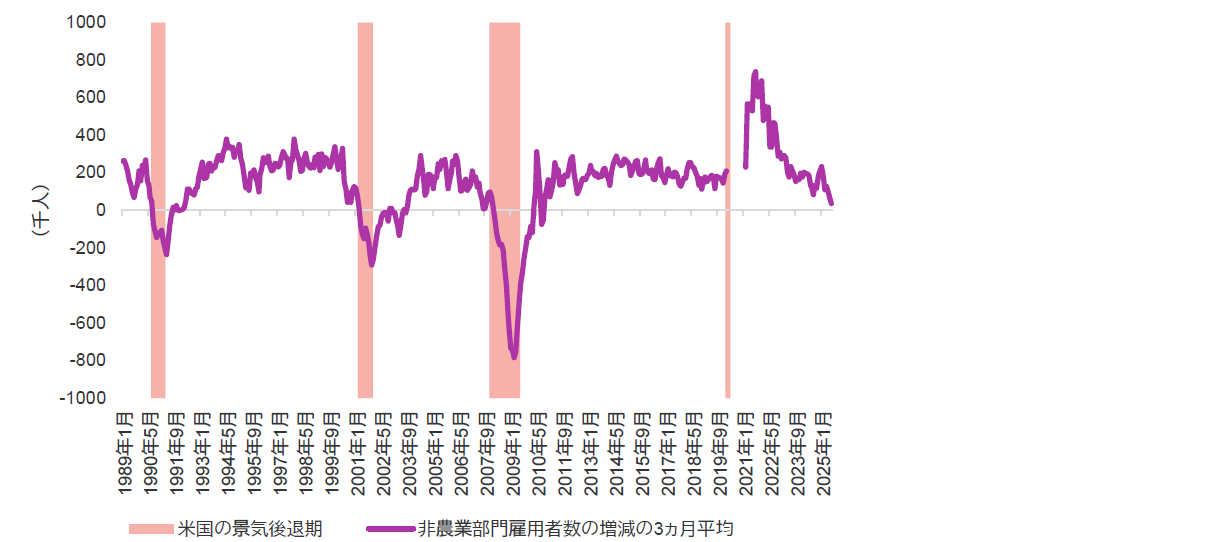

FRBは先日のFOMC会合で、政策金利が引き締め領域にあるにもかかわらず失業率は依然として歴史的に低い水準にあると指摘し、政策金利を据え置いた。9月の利下げの可能性について質問されたパウエル議長は、「経済は引き締め的な金融政策によって不適切に抑制されているような状態を呈していない」と述べた。このタカ派的な発言を受けて、ドルが前月末比で4.6%上昇するとともに、利下げ期待はさらに後退した。しかし、8月初めに発表された非農業部門雇用者数の統計で過去2ヵ月分が大幅に下方修正され、3ヵ月平均の雇用者数の伸びがわずか35,000人強であったことが示されたため、パウエル発言の影響は長くは続かず、同発言はタイミングが悪かったとみられる。下記のチャート3が示す通り、過去の実績からすると、米国の雇用者数の伸びがゼロに近づくことは景気が勢いを失い始めていることを意味する。次回のFOMCは9月まで開かれないことから、今や金融引き締めが過度に長く続けられるリスクが生じており、FRBは後手に回らないよう金融緩和の積極化を余儀なくされる可能性がある。

チャート3:非農業部門雇用者数の増加の3ヵ月平均と米国の景気後退(コロナ禍の期間を除く)

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:1989年1月31日~2025年7月31日

非農業部門雇用者数は重要な指標であるものの、このデータが経済全体を映し出しているかどうかを熟考することも重要だ。よく使われる格言に「今回は違う」というものがあるが、あいにくFRBには金融引き締めを過度に長く続けてきた歴史がある。しかし、雇用の伸びが今後数ヵ月のうちに回復すると考えられる理由がある。

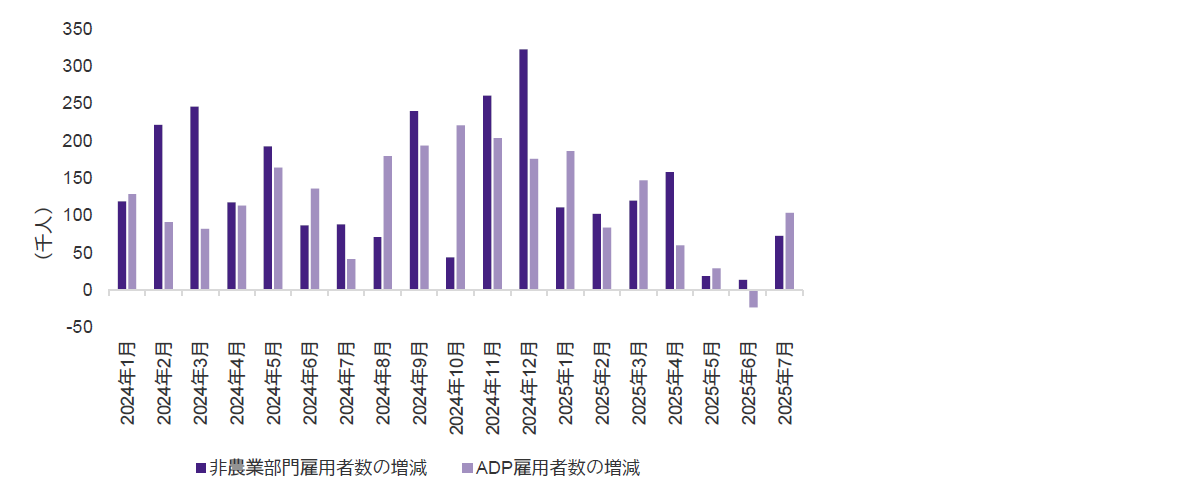

下記のチャート4は非農業部門雇用者数の増加とADP雇用者数(給与計算代行業者大手のAutomatic Data Processingが発表する民間雇用者数)の増加の推移を示したものだが、いずれも2025年5月から6月にかけて雇用者数の伸びが極端に鈍化した。ここで浮かぶ疑問は、この雇用の伸びの減速をもたらしたのは、トランプ関税に伴う不透明感や4月の「解放の日」による株式市場の極端なボラティリティの影響か、ということだ。あのような出来事を受けて多くの企業が慎重な姿勢を取ろうとするのは、理に適っていると言える。

チャート4:非農業部門雇用者数およびADP雇用者数の増加

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントアジアリミテッドが作成

期間:1989年1月31日~2025年7月31日

一方で、貿易協定が締結されつつあり米中関係も改善しつつある現在、雇用者数の伸びは今後数ヵ月で回復し得るという反論もある。チャート3は、非農業部門雇用者数の伸びの鈍化が景気減速を示唆しておりFRBは警戒すべきであることを示しているが、最近の雇用の軟化が関税引き上げを受けた警戒感によるものなのか、それとも米国経済が減速しつつあるというより広範なシグナルなのかを見極めるには、8月の非農業部門雇用者数のデータを精査する必要があるだろう。

ポートフォリオの観点からは、より中立的なスタンスを取って、さらなる証拠が出てくるのを待つのが賢明と言える。8月の米国の非農業部門雇用者数で伸びが回復すれば、米ドルが上昇する一方で米国債は下落圧力に晒されるかもしれない。しかし、同雇用者数の伸びが引き続き低迷するようなら、金利デュレーションやドルに対する考え方は変わるだろう。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- ハイイールド債のスコアをプラスに維持:4月の相場混乱時にはクレジット物が売り込まれてスプレッドが拡大し、短期債に買い好機が生まれた。貿易に関して協定が合意されるとともに減税がまもなく実施されるとみており、実現すれば短期債の信用スプレッドにとって追い風となるだろう。加えて、ハイイールド債のバリュエーションには、当該市場全体のデュレーション短期化を考慮すれば依然魅力度が残っている。

- 金のバリュエーションはすでに割高:金については過去18ヵ月にわたりヘッジとして選好してきたが、金価格はバリュエーション的に割高に見える水準まで上昇している。金は大半の資産クラスに対してアウトパフォームしてきており、住宅などの実物資産や銅などの他のコモディティに対して割高に見受けられる。分散投資手段としては有望視しているが、当社の運用プロセスに則り、最近では割高に映る資産クラスとしてスコアを引き下げ始めている。直近の金のスコア引き上げは、当社の見方の変化ではなく、最近行った戦略的資産配分の更新を反映したものである。

- 先進国ソブリン債では選別的に長めのデュレーションを維持:貿易協定は市場が予想しているほど大きな影響を及ぼす結果にはならないと予想しているが、中央銀行にはそのように楽観視できる余裕はない。景気鈍化のリスクがあるなか、ECB、イングランド銀行、オーストラリア準備銀行、FRBなど多くの中央銀行が金融緩和を継続するとみられる。当社では、先進国市場のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアのデュレーションを長めとしている。米国の同盟国とのあいだでは貿易協定が実現し得るが、中国は同様の扱いとはならずより高い関税が賦課される可能性が高い。

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ: