本稿は2025年9月30日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

投資環境概観

8月のグローバル株式市場は好調に推移した。米国政府が多数の貿易相手国に一律関税を発動するなかでも、市場は底堅さを維持した。米FRB(連邦準備制度理事会)のパウエル議長がハト派的な姿勢を示唆したことを受けて、9月利下げ期待をめぐる楽観ムードが強まり、投資家心理が押し上げられた。米国株式市場は四半期決算の良好な内容が好感され、月間リターンがS&P500種指数で1.9%となった。欧州では、ユーロ圏総合PMI(購買担当者景気指数)が好転した。新規受注や、数年間にわたり縮小傾向が続いてきた製造業の顕著な回復が追い風となった。その他では、中国株式市場が、資金流動性の変化や政策による支援への期待を受けて続伸した。最終的に、グローバル株式市場の月間リターンは、MSCI All Country Worldインデックスで2.4%(米ドル・ベース)となった。

8月の初めに発表された米雇用統計は、雇用者増加数が73,000人にとどまるなど低調な結果となり、過去数ヵ月分の数値も大幅に下方修正された。これを受けて米国債利回りは急低下したが、インフレの加速が確認されるとすぐに上昇に転じた。一方、ジャクソンホール会議(米国ワイオミング州のジャクソンホールで年次開催される経済政策シンポジウム)でのパウエルFRB議長の発言は、インフレ圧力に警戒感を示しながらも雇用統計の下振れを指摘するなどハト派的な内容となり、利下げ期待が一段と高まった。月末の米国債利回りは、2年物で3.62%、10年物で4.23%となった。

一般的な株式・債券市場以外では、利下げ期待の高まりや米雇用統計の低迷から、金価格が4.8%上昇するとともに米ドル安も進んだ。原油価格は、供給過剰状態の継続や世界的な経済指標の悪化が懸念されるなか、7.6%下落した。リートはFRBの利下げ期待を追い風として月間市場リターンが4.2%に上った。

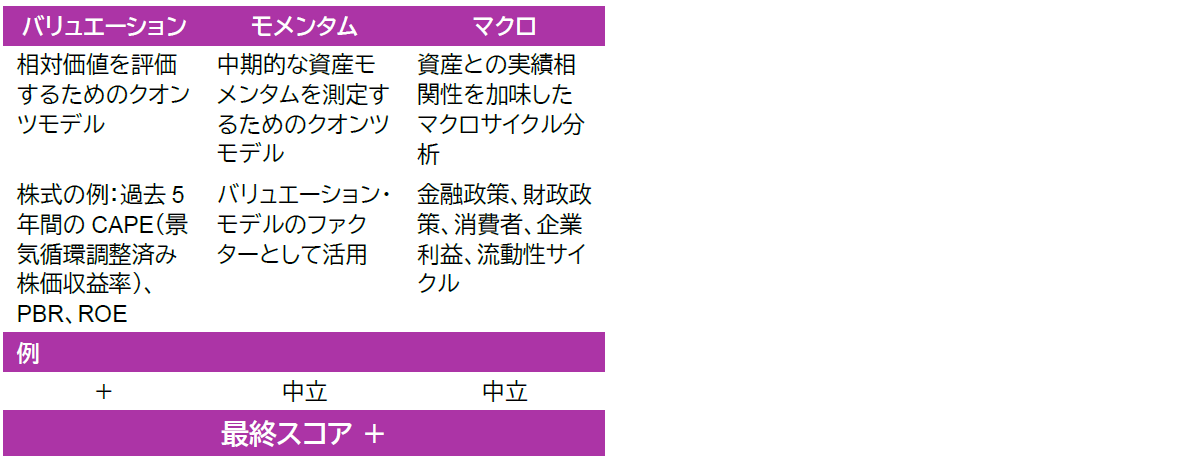

クロス・アセット*

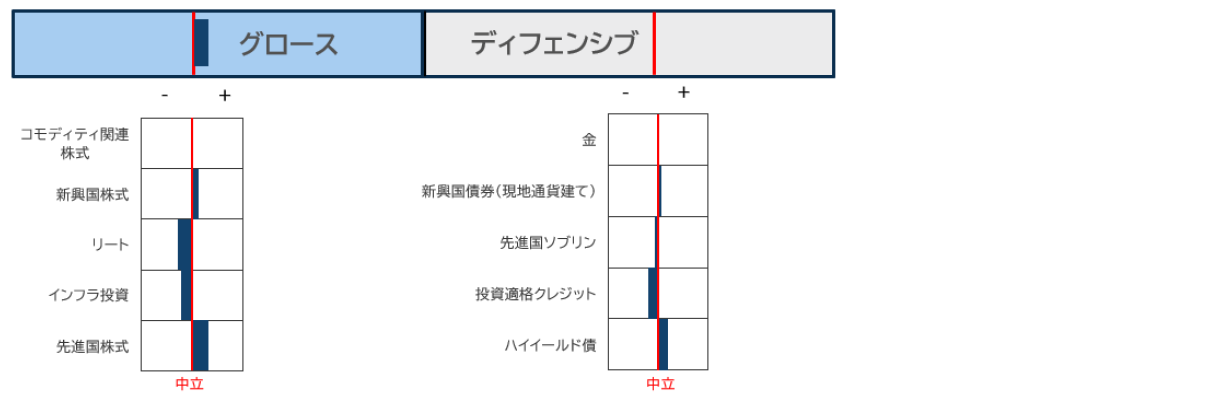

当月は、グロース資産のスコアをこれまで通りプラスに維持する一方、ディフェンシブ資産のスコアを中立へと引き上げた。グロース資産については、リスクテイクを後押しする環境にあることから、年内は堅調に推移するとの見方を維持している。市場の注目は、米国の関税懸念から、減税とFRBの利下げによる短・中期的な成長押し上げ効果へと移っている。世界的にPMIが上向いているなか、景気は好調に推移すると予想しており、それによって今後12ヵ月の企業収益が力強い伸びを見せるとの市場の期待も支えられるとみている。ディフェンシブ資産については、以前よりもやや明るい見方をしているが、市場に織り込まれているほど楽観的な見方はしていない。FRBの利下げサイクルが再開されれば債券にとって好材料となるが、信用スプレッドはタイトな水準に達しており、債券のイールドカーブは引き続きスティープ化が進んでいる。また、米国の雇用者数の伸びは明らかに鈍化しているが、インフレ圧力が収束したのかどうかはまだはっきりしておらず、金利低下余地は市場の期待に比べて小幅にとどまる可能性がある。

グロース資産のなかでは、先進国株式のスコアをプラスに維持した。特に米国は、今後12ヵ月において企業収益が高い伸びを見せ得る兆しを示している。PER(株価収益率)で見たバリュエーションはやや割高な水準に達しているが、このプレミアムは市場のマグニフィセント・セブン(Apple、Microsoft、Alphabet、Amazon、Nvidia、Meta Platforms、Tesla)や他の高ROE(自己資本利益率)銘柄への集中によって正当化されると考えており、これらの銘柄は当面アウトパフォームし続けると予想している。米国以外の先進国株式市場では、金融セクターの好調が続くとの見方から、同セクタ―の割合が高いカナダやシンガポールなどの市場を有望視している。新興国株式についても、米ドル安や政策金利の低下が追い風となりやすいため、好調に推移するとみられる。

ディフェンシブ資産では、先進国と新興国の両ソブリン債のスコアを引き上げる一方、投資適格クレジットのスコアを比較的大幅に引き下げた。クレジットについては、過去18ヵ月にわたって1~5年物を選好してきたが、信用スプレッドが2000年代半ば以来の低水準にまで低下していることを受けて、そのようなスタンスを変更する可能性もある。マクロ面からは、信用スプレッドの拡大を招く可能性のある材料が出てくるとは予想していない。しかし、信用スプレッドは平均回帰する性質があることから、まだ起こっていない問題を予測しようとしないまでも、慎重な姿勢で臨むのが妥当と言える。一方、先進国と新興国の両ソブリン債を有望視し始めており、なかでもイールドカーブがスティープ化している先進国市場に特に注目している。選好しているのは、為替ヘッジ・ベースの利回り水準がかなり魅力的なフランス、オーストラリア、日本などだ。ただし、これらの市場にリスクがないわけではなく、特にフランスと日本には政治的リスクが存在し、それが利回り水準を押し上げる一因になっている。大半の国で政府債務が対GDP比100%を超えているなか、「リスクフリー」のソブリン債というのは過去のものとなりつつある感がある。こうした背景から、当月は金のスコアも小幅に引き上げており、今後数ヵ月も引き上げを検討していく可能性が高い。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

資産クラスの選好順位(2025年8月末時点)

注) 上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

米国の輸入関税をめぐって不透明な状況が続いているものの、世界の経済成長は底堅さを維持すると予想しており、グロース資産は引き続き魅力的だと考える。関税の合憲性をめぐる訴訟については、連邦最高裁判所の判断が示される見通しである。市場センチメントは徐々にポジティブさを増しており、株価指数は世界中で過去最高値を更新し続けている。米国の経済指標は悪化の兆しを示しているが、市場はこれをFRBの利下げを促すシグナルとしてプラスに解釈している。インフレは世界的に穏やかな状況が続いており、各国中央銀行に景気支援のための金融緩和を実施できる余地をもたらしている。

概して、企業業績は増益基調を維持しており、グロース資産への追い風となっている。企業が「解放の日」前に積み上げた在庫の消化を進め再補充を開始するなか、今後の決算シーズンでは貿易関税による企業利益への影響がより明確になる可能性がある。短期的には、米国の税制改正法案が成立したことはプラス材料であり、消費と企業利益の押し上げに寄与するとみられる。さらに、年内に見込まれるFRBの利下げも、米国の経済活動が堅調さを維持するのに一役買うだろう。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:テクノロジーやヘルスケアのイノベーション(革新)を原動力とする企業収益の長期的な成長性から、米国株式を引き続き選好している。また、今後数年間でAI関連の設備投資が大幅に拡大することに伴うデータセンターからのエネルギー需要の増加も有望視している。中央銀行の対応や輸入関税をめぐる安堵感など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。

- シンガポール株式のスコアをプラスに維持:シンガポール株式は、そのディフェンシブ特性を好感してスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。

- 新興国株式のスコアをプラスに維持:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。また、AI関連の設備投資展開という長期的な成長トレンドへのエクスポージャーとして、半導体の主要サプライヤーでありテクノロジー・セクターの占める割合が高い台湾も選好している。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

中国株式市場の上昇は続くか?

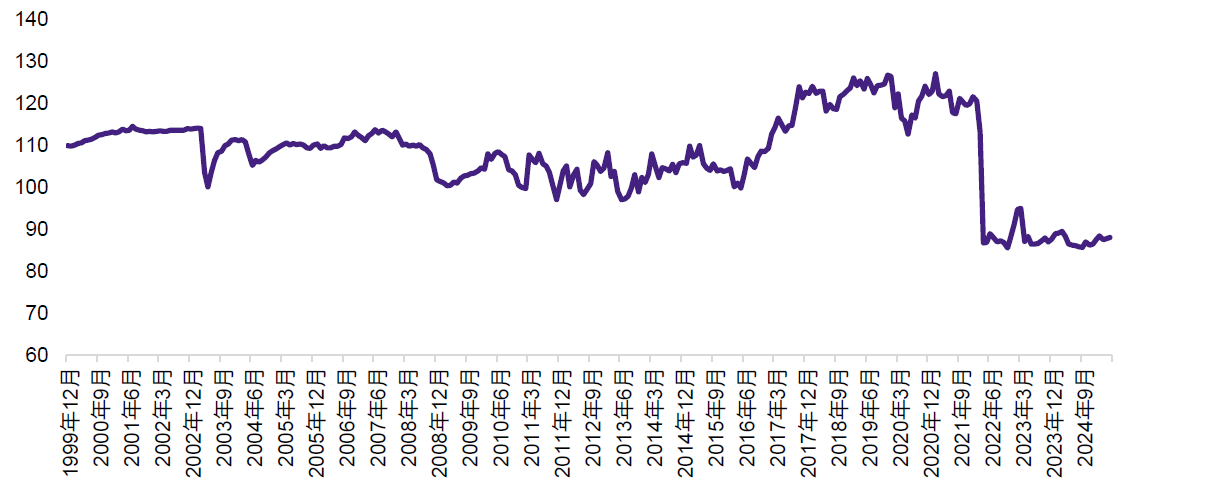

中国株式市場は、世界でも年初来パフォーマンスが最も好調な市場の1つとなっている。これは、同国の経済指標がほぼ軒並み低迷の様相を呈していることから考えると、意外な展開と言える。3年以上にわたって下落傾向が続いてきた国内の住宅価格は、当面回復が見込めない。若年層の失業率は10%台後半で推移し続けており、政府を悩ます構造的問題の1つとなっている。PPI(生産者物価指数)の上昇率はマイナス圏で、CPI(消費者物価指数)の上昇率もゼロ近辺にあり、デフレ状態を抜け出せずにいる。製造業PMIは景気鈍化を示す水準にとどまっており、非製造業PMIは景気の加速・減速の分岐点となる50をかろうじて上回る程度だ。消費者信頼感も過去最低水準にあり(チャート1参照)、不動産セクターを中心に依然不安定な内需が経済全体の足かせとなり続けている。

こうした課題に対処するべく、政策当局は、超長期特別国債の早期発行、自動車や家電製品の買い替え支援策の拡充、対象を絞った消費促進プログラムなど、財政スタンスを積極化させている。中国人民銀行もやや緩和的な金融政策を維持し、公開市場操作や再貸出制度を通じて流動性を支えている。

チャート1:中国の消費者信頼感指数はWTO*加盟前の水準を下回っている

*中国は2001年からWTOに加盟。

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:1999年12月31日~2025年5月31日

企業収益は、今のところセクターによってまちまちな状況となっている。2025年1~7月の資本財・サービス・セクターの企業利益は、需要の弱さや企業景況感の低迷を背景に前年同期比1.7%減となった。不動産セクターは引き続き景気の足かせとなっており、デベロッパー各社は2025年前半の純利益が急減している。EC(Eコマース)プラットフォームは堅調な売上げを維持しているものの、利益については事業者間の激しい競争を受けて大幅に減少した。最近では政府が介入して業界再編や規律ある価格設定を促し、そうした「内巻」と呼ばれる過当競争傾向の解消に取り組んでいる。

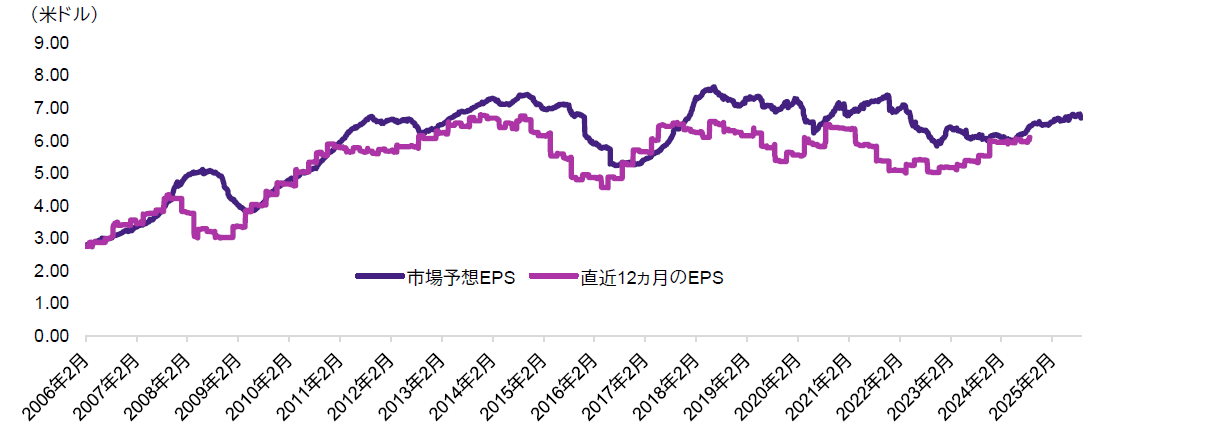

これらの課題はMSCI ChinaインデックスのEPS(1株当たり利益)の市場予想に映し出されており、2025年通期の予想EPS成長率は当初8.9%だったが、その後だんだんと低下して足元では-2.6%となっている。歴史的に見て、中国株式に対する市場予想は過度に楽観的になりやすく、平均して12%程度過大評価される傾向にある(チャート2参照)。2026年の市場予想EPS成長率は現在14.5%と目を見張るような水準にあるが、中国経済には引き続き問題が存在することを考えれば、いずれ下方修正されても驚くには当たらないだろう。

チャート2:MSCI ChinaインデックスのEPSは過大評価されてきた歴史がある

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2006年2月6日~2025年9月2日

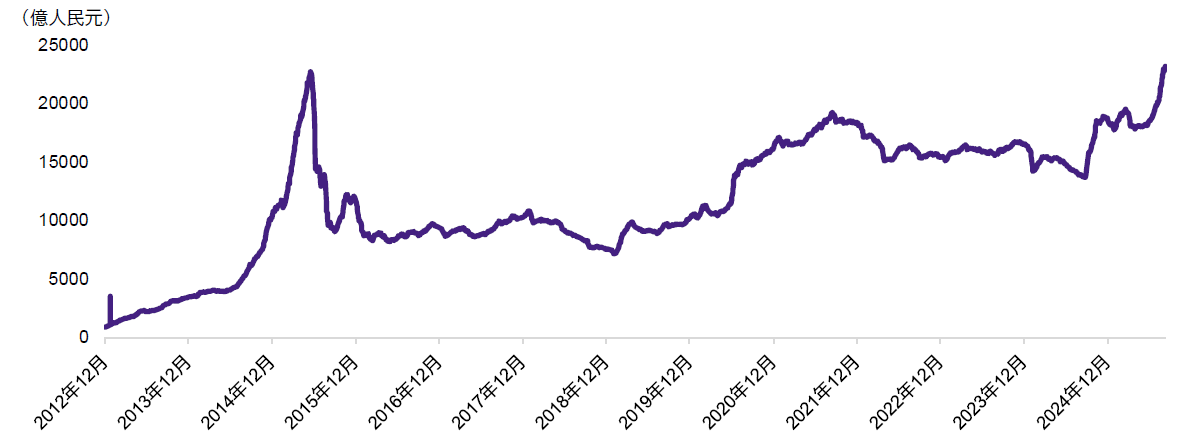

では、経済が苦境にあり企業収益も低迷しているなか、いったい何が株式市場を下支えしているのだろうか。中国株式市場の上昇の鍵となってきた要因として、最近の信用取引の急増が挙げられる。足元の信用取引残高は、政府が過剰投機を抑制するために介入に踏み切る前の2015年と同様の水準に達しつつある(チャート3参照)。当時、信用取引を規制する原因となったのは、規制対象外のシャドーバンキングの爆発的拡大とシステミックリスクの高まりであった。

当社では、中国政府が2015年と同様の措置を講じるとは考えていない。同政府が株価の上昇について、消費者心理を下支えし、内需を刺激し、経済面の逆風を打ち消してくれるものとみているからだ。しかし、より最近では、政府は市場の急騰を懸念し、株式市場を落ち着かせるための複数の措置を検討していると報道されている。このようにリスクが高まりつつあることを、投資家は認識しておく必要がある。

現時点では、低金利環境下で家計貯蓄を投資に回す流れが続いているなか、中国株式市場は個人投資家の信用取引を原動力として経済指標の低迷に抗い続けている。資金流動性の変化や政策による支援への期待を受けて投資家心理は引き続き上向いており、当面そうした状況が終わる兆しは見られない。ただし、最後に忠告として「パーティーを最後に去る者になるなかれ」という言葉を添えておきたい。

チャート3:信用取引残高が2015年につけた前回のピーク水準に接近

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2012年12月31日~2025年9月9日

ディフェンシブ資産

今月の当レポートでは、米国の非農業部門雇用者数を過去の事例に照らして分析する。これによって裏付けられるのは、2つの使命を担っているFRBは追加金融緩和を実施する可能性が高いということだ。米国以外では、フランスで再び政治不安が巻き起こり、同国が直面する構造的財政赤字問題を解決できないとして首相が失脚する事態となった。こうしたリスク要因は存在するものの、金利低下局面では当面の潜在的リスクから注目が逸れるのはよくあることであり、ディフェンシブ資産は堅調な推移を続けている。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 信用スプレッドに対しては慎重な姿勢:信用スプレッドは過去3ヵ月間にわたって好調に推移し、2000年代半ば以来の低水準に達している。当面はスプレッドを拡大に転じさせる要因が出てくるとはみていないものの、スプレッドには平均回帰性があるという事実を踏まえ、クレジット物のスコアを引き下げていく方針である。スプレッド・デュレーションを抑えるために、1~5年の短期物を引き続き選好している。

- 金は割高だが必要不可欠:金価格は過去12ヵ月間で大幅に上昇しており、米国のマネーサプライ対比でも割高な水準に達している。それでもなお、米ドル安、蔓延したインフレ、FRBの独立性に対するリスクといったマクロ環境を背景に、ソブリン債と比較しても強いヘッジ効果を発揮する可能性が期待できることから、当該資産クラスに対してポジティブな見方を再び強めつつある。

- 先進国ソブリン債では選別的に長めのデュレーションを維持:貿易協定は市場が予想しているほど大きな影響を及ぼす結果にはならないと予想しているが、中央銀行にはそのように楽観視できる余裕はない。景気鈍化のリスクがあるなか、ECB(欧州中央銀行)、イングランド銀行、オーストラリア準備銀行、FRBなど多くの中央銀行が金融緩和を継続するとみられる。当社では、先進国市場のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアのデュレーションを長めとしている。米国の同盟国とのあいだでは貿易協定が実現し得るが、中国は同様の扱いとはならずより高い関税が賦課される可能性が高い。

非農業部門雇用者数 - 悪い知らせが良い知らせとなる時

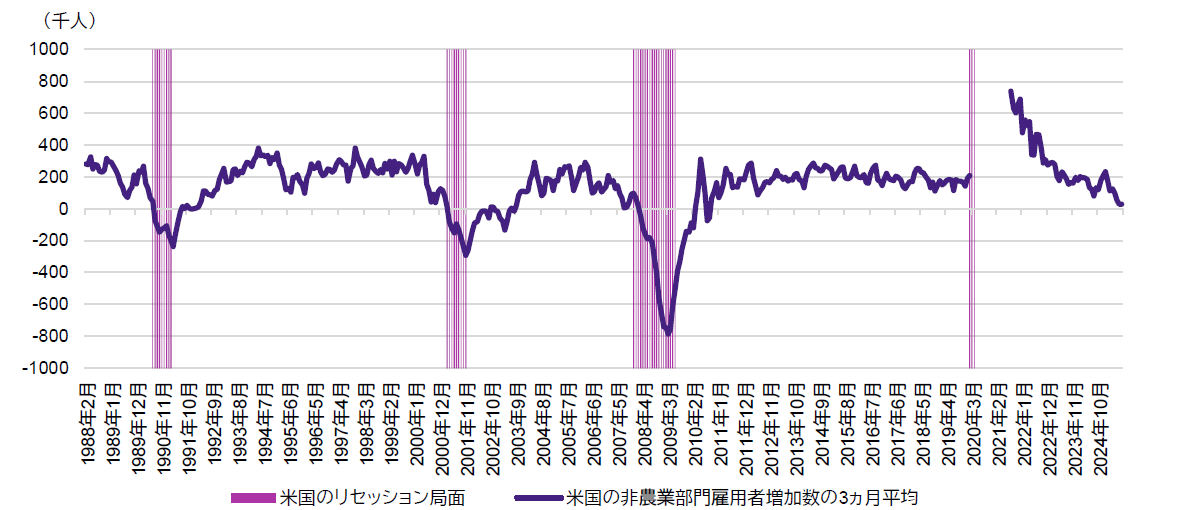

毎月発表される主要経済指標の1つに、米国の雇用情勢の重要な指標とされる非農業部門雇用者数がある。これが重要視されるのはもっともで、下のチャート4をみるとわかる通り、米国ではこれまで、月次の雇用者増加数の3ヵ月平均が5万人を割り込むと、経済が減速の過程にありまもなくリセッション(景気後退)に突入する可能性が高いことを示唆する先行指標となってきた。非農業部門雇用者数は、市場による金利予想やFRBによる経済情勢の評価に非常に大きな影響を与え得る。その点を明確に示したのが7月の事例で、政策決定会合後の記者会見で「経済は引き締め的な金融政策によって不適切に抑制されている様相を呈してはいない」と発言したパウエルFRB議長は、そのわずか数週間後、非農業部門雇用者数が下方修正されると、発言のトーンを変えて大幅な利下げの可能性を示した。

チャート4:米国の非農業部門雇用者数の3ヵ月平均値の推移とリセッション局面(コロナ禍期間は除く)

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:1988年2月29日~2025年8月31日

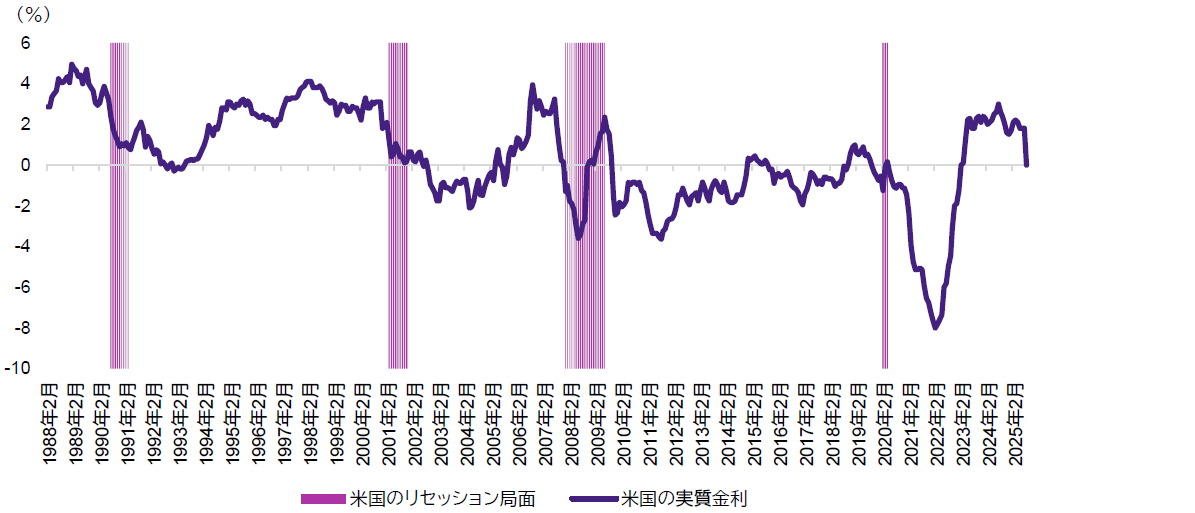

雇用統計の悪化を受けて焦点となっているのが、FRBはどの程度利下げするべきかという問題だ。これを分析する1つの方法は、実質金利(名目金利からインフレ率を差し引いたもの)の水準に注目することである。実質金利が高いほど、経済成長への抑制効果は強まる。通常、雇用者数の伸びが鈍化すれば、実質金利はゼロに近づくべきであり、場合によってはマイナス領域に入るべきと言える。これに従うと、現在のインフレ率が約3%であることから、FRBは近い将来に政策金利を3%に向けて引き下げるべきということになり、基本的に12ヵ月先の市場予想と一致する。

チャート5:米国の実質金利の推移

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:1988年2月29日~2025年8月31日

非農業部門雇用者数統計が悪化するなか、金融緩和サイクルが再開されればディフェンシブ・グロース両資産に新たな活力をもたらす可能性があることから、市場では「悪い知らせは良い知らせ」と解釈する流れが鮮明になっている。当社では、利下げと減税の組み合わせが世界経済の成長にプラスに働くとみられるため、短期的には市場の見方に同意している。しかし、中期的な見通しについては、やや慎重な姿勢を維持する。市場の見方はインフレの収束を前提としているが、緩和的な金融環境や米ドル安、関税面の圧力が重なることで2026年にはインフレが再び台頭し各国中央銀行が再び金融引き締めを迫られる可能性があるからだ。そうなった場合、市場が好意的に反応するとは思われない。ただし、この点は短期的には市場にとって懸念材料とはならないかもしれない。したがって、2026年のインフレ再燃を警戒しつつ、当面の追い風的な環境を投資機会として活かしていく方針である。

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ: