本稿は2025年10月28日発行の英語レポート「Balancing Act」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

投資環境概観

9月のグローバル株式市場は、米FRB(連邦準備制度理事会)が今年初の利下げを決定し、年内2回の追加利下げの見通しを示したことを受けて大きく上昇した。今後数年間にわたる新たなAI(人工知能)設備投資計画が複数発表されたことも、リスク選好ムードを強める要因となった。9月は季節的に株式市場が軟調に推移しやすいが、そうした傾向に反して米国株式市場の月間リターンはS&P500種指数で3.5%に上り、欧州株式市場の月間リターンはStoxx Europe 600指数で1.5%となった。アジアでは、テクノロジー銘柄の比重が大きい台湾や韓国市場が株価上昇を牽引したほか、中国のテクノロジー銘柄も政府による政策支援や米中貿易摩擦緩和をめぐる期待を受けて好調に推移した。米国の連邦政府機関が閉鎖され、主要経済指標の発表が遅れる可能性が懸念されたものの、市場では概ね材料視されなかった。最終的に、グローバル株式市場の月間リターンは、MSCI All Country Worldインデックスで3.5%(米ドル・ベース)となった。

債券市場に目を向けると、米国債利回りは発表された8月米雇用統計の低調な結果を受けて月の前半に低下したのち、米国内の経済指標が好調な推移を示したことで上昇に転じた。月末の米国債利回りは、2年物で3.61%、10年物で4.15%となり、ともに前月末比で小幅に低下した。信用スプレッドはやや縮小した。

米連邦政府機関の閉鎖リスクや貿易戦争懸念、地政学的緊張が高まるなか、有事の安全資産とされる金に買いが集まり、金価格は11.9%上昇した。対照的に、WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)原油価格は、OPEC(石油輸出国機構)とそれ以外の主要産油国で構成するOPECプラスが増産を続けており、過剰供給懸念が強まるなか2.6%下落した。リートは不動産市場が小幅に上昇したことを受けて、月間リターンがFTSE NAREIT Global Real Estateインデックスで0.9%となった。

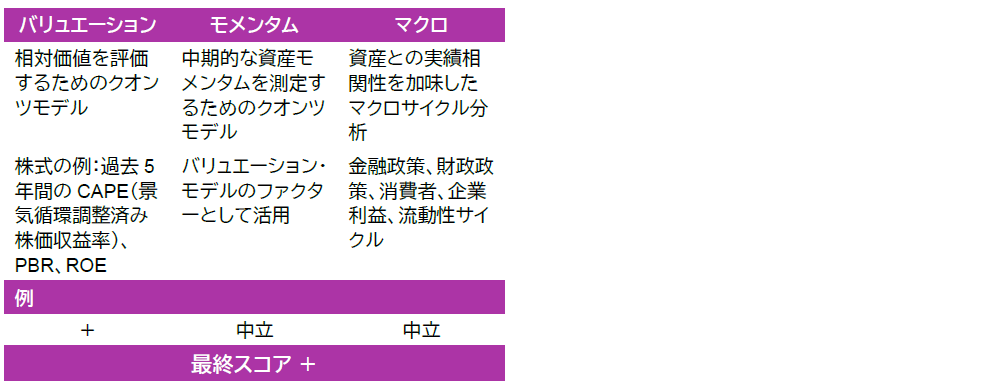

クロス・アセット*

当月は、グロース資産のスコアのプラス幅をこれまでから若干引き上げる一方、ディフェンシブ資産のスコアを中立に維持した。グロース資産については、リスクテイクを後押しする環境にあることから、年内は堅調に推移するとの見方を維持している。貿易関税の適法性については、今や米連邦最高裁判所の判断を待つところであり、来年第1四半期まで長引く見込みだ。一方、減税やFRBによる利下げサイクルの再開を受けて、当面はリスク選好ムードが強まるだろう。S&Pグローバルが発表する世界のPMI(購買担当者景気指数)は4ヵ月連続での景気改善を示しており、世界景気は好調な推移を続けて今後12ヵ月の企業収益の伸びを支えていくとみている。ディフェンシブ資産については、FRBの利下げサイクル再開が追い風要因となっているが、一方で信用スプレッドが目下極めてタイトな水準にあることを踏まえ、スコアを中立に維持している。今後数ヵ月間の雇用統計の結果が、FRBの利下げの軌道を左右するカギとなるだろう。インフレ圧力は思いのほか和らいでおらず、金利低下余地は市場の期待に比べて小幅にとどまる可能性がある。

グロース資産のなかでは、先進国株式のスコアをプラスに維持した。特に米国は、景気が引き続き底堅く推移しており、企業収益が高い伸びをみせる兆しを示している。PER(株価収益率)でみたバリュエーションはやや割高な水準に達しているが、市場では高ROE(自己資本利益率)の巨大テック株へ投資資金が集中し、そうした銘柄の指数構成比率が高まっていることによって正当化されると考えており、当面はさらなる上昇余地もあるとみている。来る四半期決算発表シーズンは、米国に対するポジティブな見方の妥当性を確認する結果になると期待される。米国以外の先進国株式市場では、規制緩和や経済活動拡大の恩恵が見込まれる金融セクターの割合が高いカナダやシンガポールといった一部の市場を有望視している。新興国株式についても、米ドル安や政策金利低下の恩恵を受けやすいため、当面は好調に推移するとみており、プラスのスコア幅を引き上げた。

ディフェンシブ資産では、投資適格クレジットと先進国ソブリン債のスコアをマイナスに、新興国ソブリン債のスコアをプラスに維持する一方、ハイイールド債のスコアを引き下げ、金のスコアは引き上げた。投資適格クレジットについては引き続き有望視しているものの、足元では信用スプレッドが2000年代半ば以来のタイトな水準で推移していることから慎重な見方を維持した。マクロ面からは、信用スプレッドの拡大を招く可能性のあるシナリオは予想していない。しかし、信用スプレッドは平均回帰する性質があることから慎重な姿勢で臨み、代わりに金を選好するのが妥当と言える。バリュエーションが割高な水準にある先進国ソブリン債については、スコアを小幅なマイナスに維持した。先進国ソブリン債のなかでは、イールドカーブのスティープ化が進んでおり、為替ヘッジ・ベースの利回り水準がかなり魅力的なフランス、オーストラリア、日本などの国を選好している。ただし、これらの市場にはリスクが伴い、特にフランスと日本には政治的リスクが存在し、それが利回り水準を押し上げる一因になっている。大半の国で政府債務が対GDP比100%を超えているなか、「リスクフリー」のソブリン債というのは次第に過去のものとなりつつある感がある。こうした流れを受けて、金は資産としての魅力が増しており、スコアをプラスとしている。新興国ソブリン債については、同地域にとって追い風となる米ドル安が進むとの見方から、スコアを小幅なプラスに維持している。

*マルチアセット・チームのクロス・アセット見解は、(1)グロース対ディフェンシブ、(2)グロースおよびディフェンシブ資産内でのクロス・アセット、(3)各資産クラス内での相対的な資産の見方、という3つの異なる段階で示しています。これらの段階は、選好順位の水準は資産クラスが予想可能な形で似た動きあるいは異なる動きを見せるという当社のリサーチおよび直感的認識を表しており、したがって、資産クラスのクロス・アセットでのスコアリングは理に適っているとともに、最終的により熟考された堅固なポートフォリオ構築につながると考えます。

資産クラスの選好順位(2025年9月末時点)

注) 上記のアセットクラスおよびセクターの選好順位とスコアは、マルチアセット・チームの現在の投資見解を反映したものです。リサーチ・フレームワークは3つの段階の分析に分かれています。スコアは、各資産に対する同チームの相対的見方(各資産が属する資産クラスの他の資産対比)を表しています。各資産クラス内のスコアは、コモディティを除き、平均すると中立となります。これらは投資リサーチまたは投資推奨助言に該当するものではありません。セクターや経済、市況トレンドに関する予見、予測または予想は、それらの将来の状況またはパフォーマンスを必ずしも示唆するものではありません。

当社の見方

グロース資産

世界の経済成長は底堅さを維持すると予想しており、S&Pグローバルの発表するPMIの改善が示すように世界的に企業収益の伸びが再加速するとみられることから、グロース資産は引き続き魅力的だと考える。現在、貿易関税発動の適法性については来年第1四半期中に米連邦最高裁判所の判断が示される見込みである。市場は引き続きリスクオン状態にあり、FRBの利下げサイクル再開を受けて世界的に株価指数が過去最高値を更新し続けている。投資家はFRBの金利政策スタンスに影響を及ぼし得る材料を探しており、今後数ヵ月間は米雇用統計に投資家の注目が集まるだろう。インフレは世界的に落ち着いた状況が続いており、各国中央銀行に景気支援のための金融緩和を実施できる余地をもたらしている。

概して、企業業績は増益基調を維持しており、グロース資産への追い風となってる。来る四半期決算における企業収益成長の市場予想は「解放の日」以降引き上げられておらず、企業収益上振れのハードルが低くなっている可能性があり、モメンタムのさらなる加速に向けた舞台が整うと期待される。短期的には、米国の税制改正法案が成立したことはプラス材料であり、消費と企業利益の押し上げに寄与するとみられる。さらに、今後数ヵ月間で見込まれるFRBの追加利下げも、米国の経済活動が堅調さを維持するのに一役買うだろう。

グロース資産に対する確信度の強い見解

- 当面は長期的成長機会を含有する米国株式のスコアをプラスに維持:テクノロジーやヘルスケアのイノベーション(革新)を原動力とする企業収益の長期的な成長性から、米国株式を引き続き選好している。また、今後数年間でAI関連の設備投資が大幅に拡大することに伴うデータセンターからのエネルギー需要の増加も有望視している。中央銀行の対応や輸入関税懸念の緩和など、市場にはポジティブ・サプライズの起こる可能性が残っている。

- シンガポールおよびカナダ株式のスコアをプラスに維持:シンガポール株式は、そのディフェンシブ特性を好感してスコアをプラスに維持している。同市場は配当利回りが高くベータ値が低いのに加え、相対バリュエーションの尺度でも魅力度が高く、また対米貿易収支が赤字であるためトランプ大統領の関税政策の標的となる可能性が極めて低い。カナダ株式についても、金融、エネルギー、素材セクターの比重が大きく、テクノロジー・セクター以外への分散投資効果が十分に期待されることから有望視している。

- 新興国株式のスコアのプラス幅を引き上げ:新興国のなかでは、インドなど、内需主導型経済や長期の構造的成長ストーリーが追い風となっている国を選別的に選好している。また、AI関連の設備投資展開という長期的な成長トレンドへのエクスポージャーとして、半導体の主要サプライヤーでありテクノロジー・セクターの占める割合が大きい台湾も選好している。米ドル安が進めば、中央銀行に経済活動を支えるための利下げ余地をもたらすことから、新興国地域にとって追い風となるだろう。

- コモディティ関連株のスコアを中立に維持:コモディティ関連株が長期的にインフレに対して優れた分散投資効果を提供し続けるとの考えに変わりはない。コモディティ関連セクターのファンダメンタルズは、景気循環的にも長期的にも依然有望である。

第3四半期決算シーズンの序盤戦

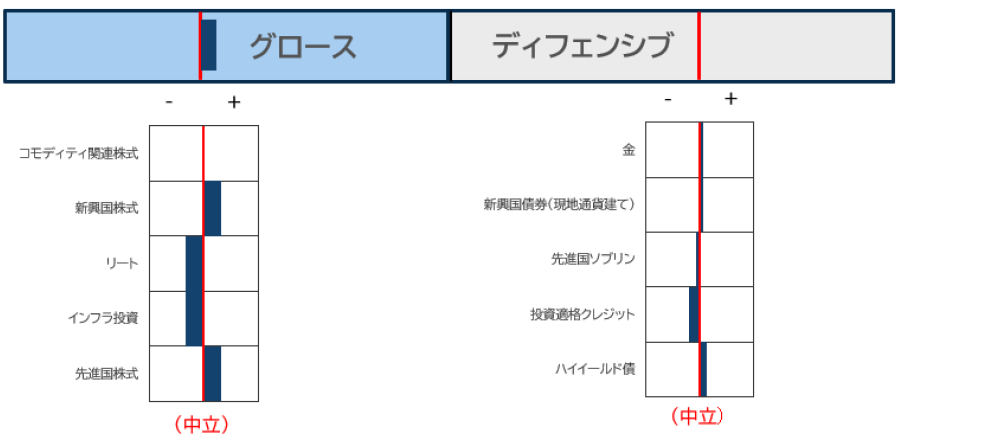

第2四半期決算シーズンは、多数の企業の売上高と利益が上振れし、示された通期業績見通しも市場予想を上回るなど、好調な結果となった。それを受けて、同様に好調な業績が第3四半期も持続するかどうか見極めるための手がかりを投資家はこぞって探している。今年に入ってから企業業績予想が下方修正される流れが続き、トランプ大統領が相互関税を発表した4月2日の「解放の日」が近づくにつれてその傾向は特に顕著となった。市場は大規模な輸入関税の発動に動揺した。関税によってインフレが加速して成長が鈍化するとの懸念が強まり、世界的なリセッション(景気後退)懸念が再燃した。それ以来、第2四半期と第3四半期の企業収益の成長見通しは大きく落ち込み、5月まで下げ止まらなかった。その後、貿易協定が締結されていくなかトランプ大統領は関税の規模を縮小しており、また、想定されていたよりも企業は輸入関税引き上げを乗り切る力があることを示した。

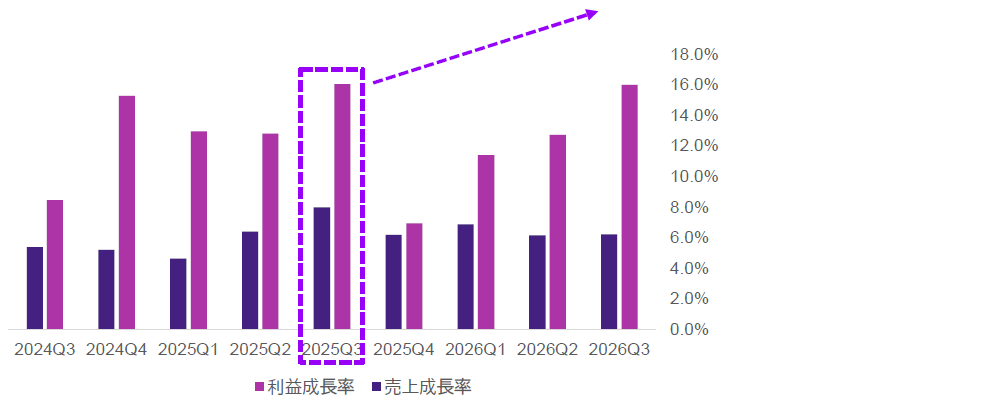

第2四半期決算シーズンでは、S&P500種指数構成企業の利益予想が上方修正される流れが続き、修正後の利益予想は年初の水準まで回復した。一方、興味深いことに第3四半期の利益成長予想は依然として5月の低水準付近で推移しており、第2四半期決算シーズンが好調な結果となったにもかかわらず上方修正されていない(チャート1参照)。このことは、アナリストが業績予想の修正に遅れを取っており、現在進行中の第3四半期決算シーズンでは市場予想のハードルが低いことを示唆している。

チャート1:S&P500種指数構成企業にとって市場予想のハードルは低い

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2024年12月31日~2025年10月17日

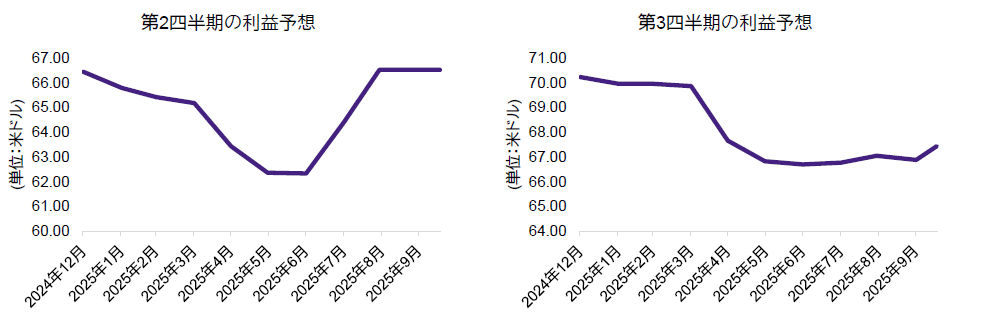

金融セクターの企業が先陣を切る形で第3四半期決算シーズンが始まり、これまでにS&P500種指数構成企業の10%強が決算発表を終えている。予想通り、企業の業績は非常に好調で、利益が市場予想を上回った企業の割合は83%と、過去平均の74%を超える結果となっている(チャート2参照)。第3四半期の決算動向にみられる明るい材料として、売上高が市場予想を上回った企業の割合は72%に達している。過去平均の55%を大きく上回り、過去数年でも屈指の高水準である。こうした業績好調の要因は、第2四半期と同様に海外収益のある企業にとって追い風となった米ドル安にあると考えられる。この先も、海外収益率の高いテクノロジーや通信セクターなどの企業が米ドル安の恩恵を受けると予想される。

チャート2:S&P500種指数構成企業の決算は好調な出だし

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2013年9月30日~2025年9月30日

企業利益の上振れは内容の質も特に高く、前年同期比増益率の平均上振れ幅が約16%に達し、決算シーズン前の8%を大きく上回った。同様に売上高の上振れも素晴らしい内容で、前年同期比増収率の平均上振れ幅が過去3年間で最も高い6%となり、市場予想通りの結果となった。特に注目すべきは企業のマージン拡大が続いている点であり、事業環境が良好であることが窺える。営業利益率は企業利益の健全性を示す先行指標であり、マージンが低下する場合は景気鈍化につながりかねない労働市場悪化の前兆となる傾向があるからだ。また、銀行を中心に多くの企業が事業活動の拡大を報告するなど、企業による業績ガイダンスが概ね良好であることも、関税による影響が懸念されるなかでのさらなる景気拡大への追い風となっている。

チャート3:利益および売上高成長率はここ数四半期で最も高い水準に

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

ディフェンシブ資産

当月はディフェンシブ資産が堅調に推移し、ブルームバーグ・グローバル総合債券インデックスは月間で0.6%上昇した(米ドル・ベース)。米国の非農業部門雇用者数が2ヵ月連続で低調な結果となり、FRBの追加利下げ期待が再び強まったことが追い風となった。ディフェンシブ資産のなかで再び突出して好調に推移したのが金で、米ドル・ベースの月間リターンが12%に迫り、年初来リターンが48%を超えた。政策金利の低下、米ドル安、政府債務水準の上昇、インフレ高止まりの可能性など、ディフェンシブ資産を取り巻く環境は引き続き良好と見受けられるが、当社による長期バリュエーション指標は割高な水準を示している。今月の当レポートでは日本の政治に目を向け、大方の予想に反する自民党新総裁の選出を受けて、日本市場の当面の見通しが変化していることについて取り上げる。

ディフェンシブ資産に対する確信度の強い見解

- 投資適格債の信用スプレッドに対しては慎重な姿勢:信用スプレッドは過去3ヵ月間にわたって好調に推移し、2000年代半ば以来の低水準に達している。当面はスプレッドを拡大に転じさせる要因が出てくるとはみていないものの、スプレッドには平均回帰性があるという事実を踏まえ、クレジット物のスコアをマイナスに維持していく方針である。スプレッド・デュレーションを抑えるために、1~5年の短期物を引き続き選好している。

- 金は割高だが必要不可欠:金価格は過去1年間以上にわたって上昇傾向が続いておリ、米国のマネーサプライ対比でも割高な水準に達している。それでもなお、米ドル安期待、蔓延したインフレ、FRBの独立性に対するリスクといったマクロ環境を背景に、ソブリン債と比較しても強いヘッジ効果を発揮する可能性が期待できることから、当該資産クラスに対してポジティブな見方を再び強めつつある。

- 先進国ソブリン債では選別的に長めのデュレーションを維持:貿易協定は市場が予想しているほど大きな影響を及ぼす結果にはならないと予想しているが、中央銀行にはそのように楽観視できる余裕はない。景気鈍化のリスクがあるなか、イングランド銀行、オーストラリア準備銀行、FRBなど多くの中央銀行が金融緩和を継続するとみられる。当社では、先進国市場のなかで中国との結びつきが最も強いオーストラリアのデュレーションを長めとしている。米国の同盟国とのあいだでは貿易協定が実現し得るが、中国は同様の扱いとはならずより高い関税が賦課される可能性が高い。

日本:与党・自民党の新総裁が誕生

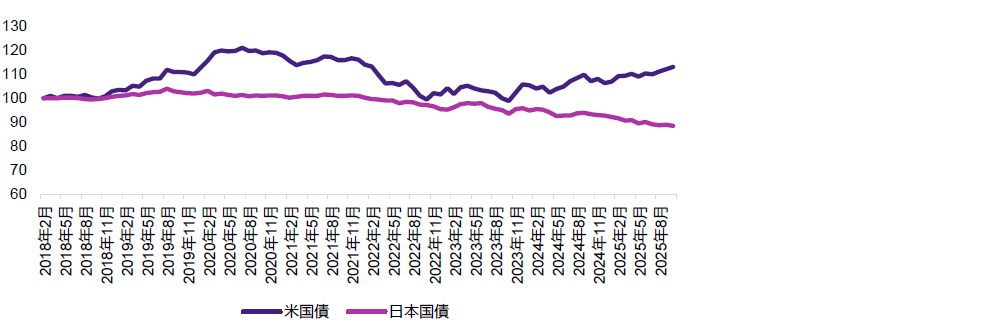

10月の初めに行われた自民党総裁選は、予測市場で本命視されていた小泉進次郎候補を抑えて、高市早苗氏が新総裁に選ばれるという予想外の結末となった。この結果を受けて日本のリスク資産市場全般が動きをみせ、次の取引日において日経平均株価は約2.9%急騰、円は2.9%近く下落し、日本国債30年物利回りは約14ベーシスポイント上昇した。こうした市場の急激な動きは、日銀の利上げに批判的で、以前に所得税の減税も提唱するなど、高市氏(10月後半に行われた衆参両院の首相指名選挙で首相に選出)が拡張財政派であることを反映したものである。日本は政府債務残高が高水準で、財政収支も慢性的な赤字、そして現在はインフレ率も平均を上回っていることを考慮すると、拡張的な財政政策を推進するのに理想的なタイミングとは見受けられない。同氏の政策パッケージが反対されることなく進めば、日本国債のイールドカーブの長期ゾーンにはさらなる上昇圧力がかかる可能性が高いだろう。興味深いことに、下のチャート4が示す通り、2022年には日本国債市場が堅調に推移したものの、その後は売りが積み重さなっていき、過度に緩和的な金融政策が長期的な金利上昇をもたらしてパフォーマンスがじわじわと悪化してきた。こうした傾向は今後も続きそうな様子だ。

チャート4:日本国債と米国債のパフォーマンス比較

※ 2018年2月を100として指数化

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2018年2月28日~2025年10月17日

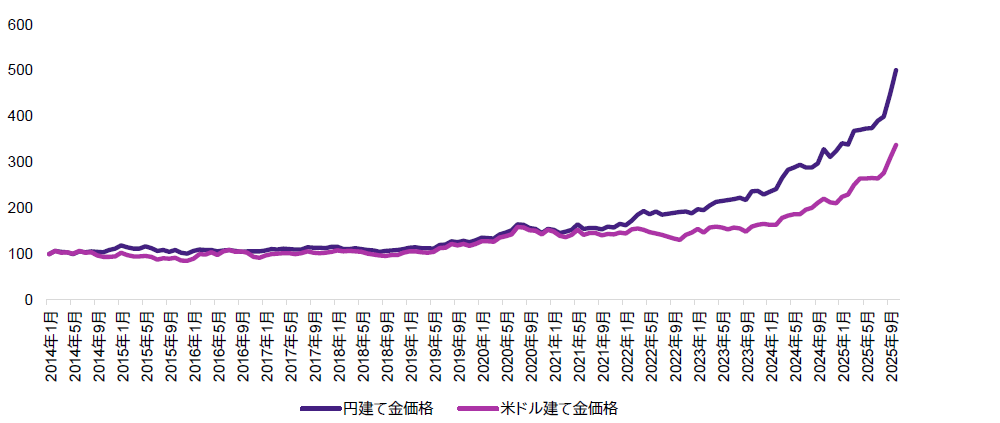

高市氏の自民党総裁選の影響は他の資産クラスにも波及している模様で、金は円ベースでのパフォーマンスが特に好調に推移している。目下の市場では、政府の歳出拡大や通貨価値の下落に備える防衛策として国債の代わりに金などの実物資産を保有する「ディベースメント取引」が非常に大きな注目を集めている。円ベースでみると、この傾向は特に顕著であるように見受けられる。下のチャート5が示すように、円建て金価格は過去3年間で2倍程度上昇してきており、米ドル建でのディベースメント取引のペースを上回っている。当社では引き続き、市場が世界各国の政府の債務返済能力を疑問視しつつあるかを示す兆しを探っている。

チャート5:円建て金価格と米ドル建て金価格の推移

※ 2014年1月を100として指数化

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

期間:2014年1月31日~2025年10月17日

一方、高市氏の政策スタンスは拡張的とみられているものの、公明党の連立与党離脱を受けて自民党は日本維新の会と新たな連立を組むことを余儀なくされており、政策運営が順調に進まない部分も出てくる可能性がある。日本維新の会は比較的拡張的な政策を支持しており、市場では緩やかな株高基調が続くとの見方が広がっている。しかし、連立政権の議席数は過半数に届かないとみられ、当面は政治の混迷が続く可能性が高い。他国の政治情勢と同様に、厳しい財政状況や積み上がった債務残高が日本の政治家による政権運営を極めて困難にしており、首相が頻繁に交代してきことは、今後も膠着状態が続くとみられることを示唆している。財政の見通しは不透明であるものの、当社では日本国債を再び有望視し始めている。ただし、デュレーションを抑制する姿勢を維持し、値動きがあってもインカム収入でカバーできる可能性のある期限3~5年物に注目していくことが得策であると考えている。当社では、引き続き金は財政運営悪化に対するヘッジ効果を発揮するとみている。そして、債券についても、ディベースメント取引の流れにはあるが、再び市場が政府の財政悪化という問題に目をつむる可能性は高く、ポートフォリオ構築において有効な役割を果たすとの見方を維持している。

プロセス

リターンの主要ドライバーを把握するためのインハウス・リサーチ: