長期投資の観点から経済のトレンド(長期的な方向性)を見るとき、需要を大切にします。 今回は、“仕事があり、収入があること≒雇用”の次に重要な、買い物パワー(買い物をする力)に注目します。

米国人の買い物パワーの発揮:小売売上高のトレンドに注目

Vol.19では、買い物パワーの源泉である米国の雇用について、雇用統計の月々の非農業部門雇用者数の累計が、ショック時を除けばおおむね右肩上がりの「トレンド」であることを確認しました。

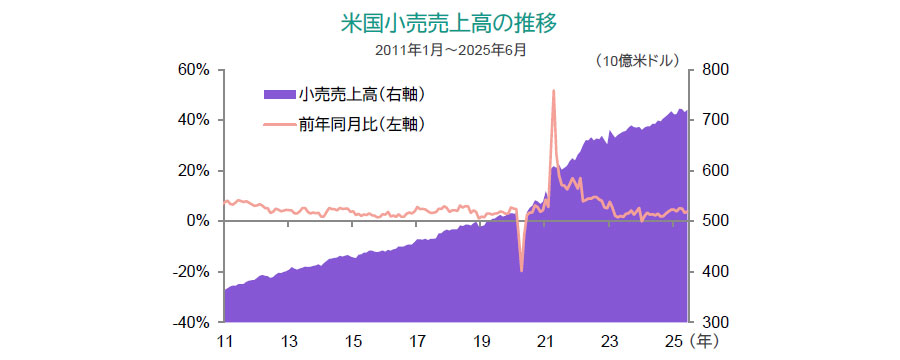

次に注目する買い物パワーのトレンドは、小売売上高の月々の推移(下図の面グラフ)をみておけばよく、おおむね右肩上がりで推移していることがわかります。なお、コロナ・ショック時に急減、その後にコロナ禍前以上に急増していますが、その後は緩やかな右肩上がりになっています。

コロナ禍対応の財政出動は「サイクル」?

コロナ禍で失った雇用が完全に回復した中で、小売売上高(金額)の水準がコロナ禍前を大きく上回った要因は、第一次トランプ政権とバイデン前政権でコロナ禍対応の財政出動を実施したことなどにあります。この財政出動の増加分は一時的なのでサイクル(短期的な方向性)に分類します。

最近は、小売売上高の水準が、コロナ禍前のトレンドラインの延長を上回った状態にあるものの、緩やかな増加が続いています。トレンドが十分強ければ、「サイクル的に上がったから必ず下がる」とは限らないことを知っておいていただきたいです。

小売売上高がそんなに大事なの?

世界の人々の努力と工夫で成長が実現するかどうかは、買い物パワーを確認しておくことが簡単で分かりやすいと思います。

米国経済は、世界のGDPの約26%*(米ドル換算)を占める大国で、米国GDPの約68%*が買い物パワー(個人消費)です。つまり世界のGDPの約18%(26%×68%)を米国の買い物パワーが占めていることになります。しかも、1人当たりGDPは中国の6倍超*もあり、たくさんの買い物をしてくれるのです。こうして、米国が買い物(小売売上高)を増やせば米国の輸入増につながり、日本や欧州、中国などの輸出国も潤っていくのです。

ここまで、米国の「雇用増→小売売上高増→輸入増」という「原因と結果のリンク」を確認しました。次回は、米国の輸入についてみていきます。

- IMFおよび米商務省のデータを利用、数値は2024年時点で四捨五入しています。

- (米商務省のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成)

- 上記は過去のものであり、将来を予測するものではありません。