「神山流」経済の見方では、長期投資の観点から経済のトレンド(長期的な方向性)を見るとき、需要を大切にします。 今回は、日本の輸出動向から“米国の雇用増→世界の需要増≒世界経済拡大”に至るつながりをみてみます。

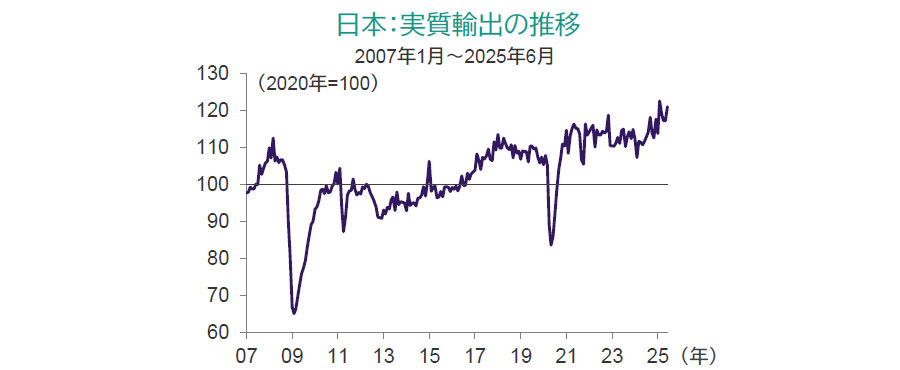

日本の輸出増加は世界の需要拡大のおかげ

世界貿易を見る際、先進国の消費者の買い物パワーが重要になります。なぜなら、1人当たりの所得が高いので、高性能・高付加価値の製品を買ってくれるからです。中でも、世界のGDPの約18%*を占める米国の買い物パワーが重要です。

日本からの輸出金額の国・地域別シェアをみると、米国向けが約20%*と最大で、次いで中国向けが約18%*、韓国向けが約7%*と続きます。中国向けが意外に多いのは、輸出品目の多くが中国人向け消費財ではなく、米国などに輸出する商品を中国で生産するための部品や製造機械であるからです。このことから、日本の輸出は、米国がリードする世界需要に依存しているといえるのです。

- IMFおよび米商務省、日本の財務省のデータをもとに計算、2024年時点

- (日本銀行のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成)

- 上記は過去のものであり、将来を予測するものではありません。

世界株式への分散投資でも、米国が大切ということなの?

「神山流」経済の見方が、雇用増→小売売上高増→輸入増の経路をたどる米国の需要(原因)を大切にする理由は、米国以外の国・地域の経済成長(結果)に大きな影響を与えているからです。米国と経済関係が深い欧州や日本は、経済規模で米国と並んで世界をリードしています。これらの先進国経済が、米国の個人消費を中心とした需要によって左右されることは確かです。また、米国だけをみれば、需要を中心とした経済成長が原因となり、結果として金利や為替が動きます。ドイツや日本では、米国金利や米ドルの影響を受けて経済情勢が変わることがしばしばあります。世界経済の情勢を知るためには、米国消費の成長を見ておくことで「原因⇒結果」が分かりやすくなるのです。

だからといって、先進国の株式が同じような値動きをするということではありません。米国と日本の株価指数は、短期的に同じように上下動しがちですが、長期的には関係が薄かった(相関が低い)ことが知られています。バブル崩壊・不良債権処理など日本独自の問題や、リーマン・ショック後の政策対応時期のずれ、アベノミクスによる急激な円安と株高など、景気変動のタイミングの違いがたびたび起こります。

結局、経済のトレンドって何だったの?

Vol.18から4回にわたり、米国の雇用増、消費増、輸入増で対米輸出国が潤う、という「原因⇒結果」の関係をお伝えし、その動向を知る上で分かりやすい経済指標を紹介しました。これまでリーマン・ショックからの正常化をトレンドとみてきましたが、今後は、正常化した経済での人間の努力と工夫の継続をトレンドと考えます。コロナ・ショックと財政出動、金融政策などは、サイクル(短期的な方向性)と考えて良いでしょう。