本稿は2025年10月3日発行の英語レポート「Global Investment Strategy Committee Outlook Q4 2025」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。

2025年第3四半期のグローバル投資戦略委員会(GISC)が9月24日に開催された。

当委員会の主要な結論:

- 米FRB(連邦準備制度理事会)の姿勢は2026年にかけてハト派色が強まると予想されるものの、インフレ(そしてその結果としての長期ゾーンの米国債利回り)の上振れリスクは残る。長期金利は今後1年でさらに上昇する可能性がある。

- 当面の米国の経済成長には、上振れリスクと下振れリスクの両方が存在する。財政出動(これがなければマイナス成長に陥っていたかもしれない)を受けてプラス成長が続き得るが、一方で、労働力の需要と供給がともに減少することにより、生産性が低下する恐れもある。

- 一方、資金流動性が世界的に潤沢なことから、多くの資産でバリュエーションが比較的割高な水準にとどまっている。リスク資産への配分を増やすよりも、確信度の高い投資ポジションを維持しながら割高感の少ない資産へ一定割合の分散投資を行う好機と言える。

- 中国の経済成長は年末にかけて鈍化し得るが、特に同国の財政政策が消費重視へ転換したことを考えると、新たな財政出動の取り組みに伴う機会は豊富にある。ただし、「反内巻」政策は機会だけでなくリスクももたらす。

- 日本では、インフレ抑制に向けて必要な次のステップとして、日本銀行の利上げが待ち望まれる。一方、自民党の新総裁が連立政権の樹立を模索するにあたり「人参」として限定的な財政出動を打ち出したとしても、日本国債市場は長期的な財政規律へのコミットメントを求めるかもしれない。

- 米ドルは2026年にかけて再び緩やかな下落トレンドが始まる可能性があり、一方、中国の戦略転換を受けて人民元はさらに上昇しやすくなるとみられる。

主要なグローバル・マクロ経済および市場動向の振り返り

当委員会でレビューを行った2025年第2四半期の主なマクロ経済動向は以下の通り:

- 米国マクロ経済の難題:市場が数ヵ月にわたり利下げを予想していたにもかかわらず金利を据え置いてきたFRBは、労働市場軟化の兆しを受けて9月に利下げに踏み切った。とはいえ、FOMC(連邦公開市場委員会)では経済成長率とインフレ率の予想が上方修正され、一方でパウエル議長は、労働力の需給が依然として低迷しており潜在生産力悪化の兆候を示している可能性があると警告した。

- 市場予想を下回った米国のインフレ:第3四半期には、米国のインフレ統計が大きな変動を見せながらも市場予想から下振れした。一方、インフレには関税による影響が表れ始めているが、依然として限定的なものにとどまっている。パウエルFRB議長の発言によると、関税の影響の顕在化は時間差を伴い2026年にずれ込む可能性がある。今のところ、実質経済成長は堅調を維持している。

- 米国株式・債券の謎:債券市場は「ドットプロット」(FOMCメンバーによる将来の予想の分布をチャート化したもの)よりも積極的な利下げを織り込んでおり、FOMCメンバーによる2027年の政策金利予想の中央値が3.1%であるにもかかわらず、2026年に政策金利が3%を下回ると見込んでいる。対照的に、米国株式はテクノロジー・セクターを牽引役として力強い上昇を続けており、株高は他のセクターにも広がり始めている。

- 投資家がようやく日本株を再評価:日本株は、関税ショックにより大型輸出関連銘柄を中心として業績予想が急速かつ大幅に下方修正されてきたが、そうした修正が出尽くすと、関税が「わずか」15%に留まったとの安堵感から大きな買いが入り始めた。

- 緩やかながら金融緩和の引き揚げを進める日銀:インフレが幾分減速したことで、日本の実質賃金上昇率は再びプラス圏へと回復した。日銀は10月4日の自民党総裁選を前にアクションを控えたが、保有資産を(極めて緩やかなペースながら)売却する計画を発表しタカ派的なシグナルを発した。

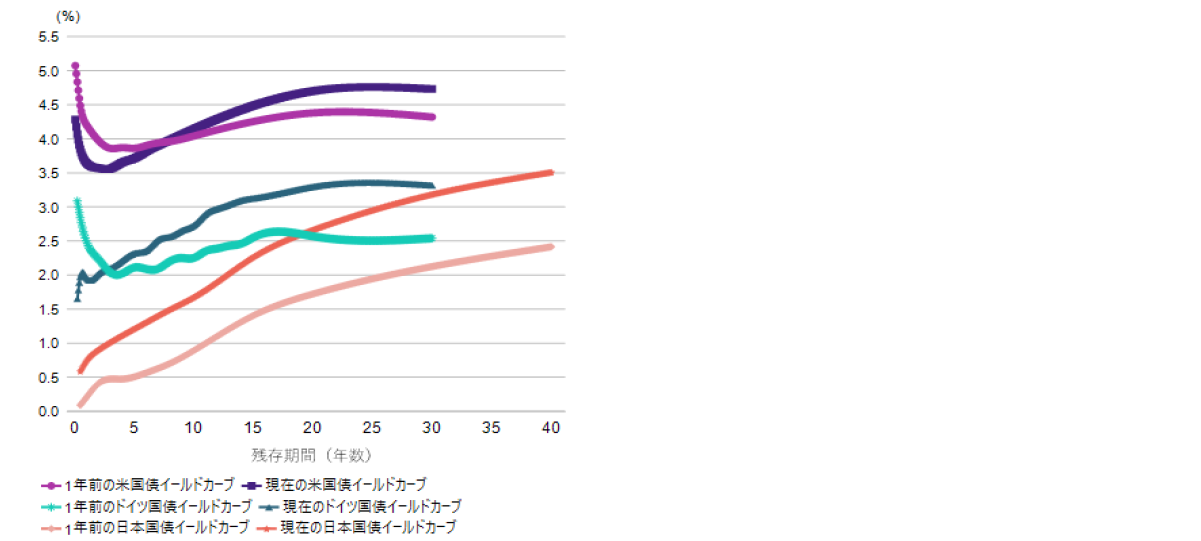

- 日本国債市場は今や、国内でリフレの動きが定着しつつあるとの見方を強めている。日米はインフレ目標をともに2%としているが、日本の潜在経済成長率が0.5%と低水準にあることを加味しても、日本国債10年物の利回りはインフレ目標を1%近く下回る水準で推移しており、インフレ目標を大幅に上回っている米国債利回りとは対照的である。

- 欧州・英国株式はバリュエーション面で再評価が進んだが、今後は金融・財政政策の緩和を追い風として企業収益予想が上方修正されるかが焦点となる。

- アジア太平洋地域の株価バリュエーションも、香港株式やオーストラリア株式を含めて大幅な再評価が進んだが、企業収益予想はまだ上方修正されていない。中国経済の状態は依然重要な要素で、不動産セクターでデフレが続くなか、市場では同国の財政出動が中国株式、延いてはアジア市場全体を間接的に支えるとの楽観ムードが高まっている。

- 消費者を無視できないことを示す中国の「反内巻」:中国における供給サイドのデフレ対策は、民間企業に余剰生産能力の削減圧力をもたらしている。これは同国株式のバリュエーション再評価を促したが、政府の財政出動がなければ雇用への重石となる可能性がある。サービス業の拡大に向けた措置が発表されたことは、財政出動を用いてサービス消費の拡大を促進する決意を示しているのかもしれない。長期的には、自国の成長目標を支えるためには人民元高も避けられないだろう。

- ドルの不均一な下落:FRBが政策金利の引き締め度を後退させ金融政策の正常化を進める取り組みを再開させたものの、米ドルは第3四半期の取引レンジから脱却するに至っていない。対円では、日銀が利上げに消極的であるなか、依然としてドル/円レートのレンジの上限付近で推移している。ドル/円レートについては、日銀の利上げがレンジ突破のきっかけとなる可能性がある。

チャート1:主要国のイールドカーブはスティープ化

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成(2025年9月末現在)

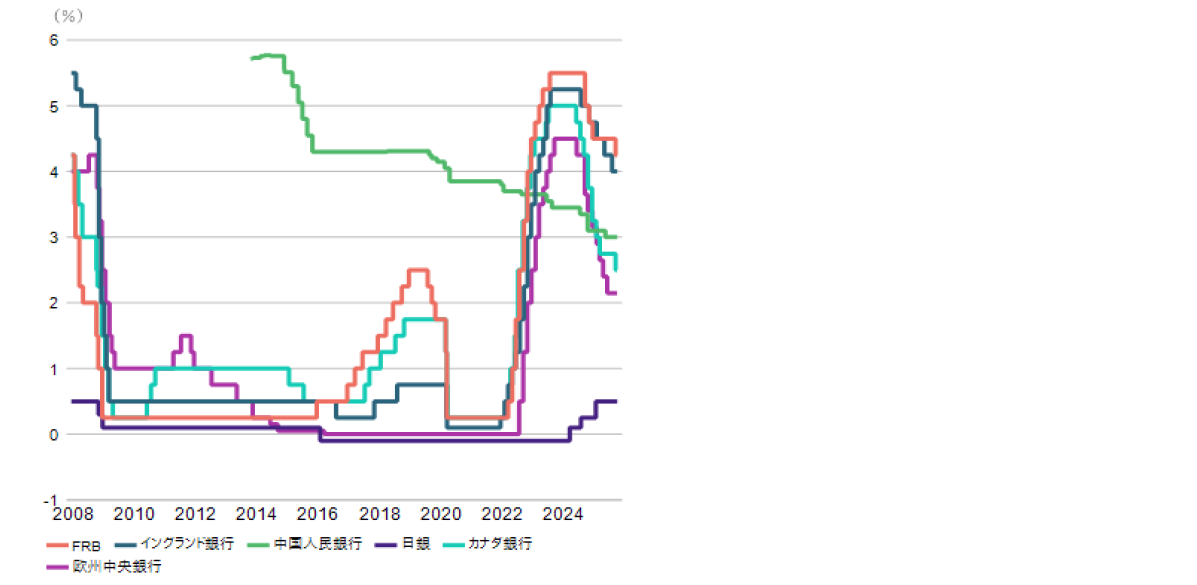

チャート2:他の中銀と異なり利上げサイクルにある日銀

出所:欧州中央銀行、カナダ銀行、日本銀行、中国人民銀行、米連邦準備銀行のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

今後4四半期の見通し:緩やかな景気減速

米国経済がグローバル市場に与える影響は依然として大きい。しかし、米国とその他の国々との経済成長格差は徐々に縮小していくと引き続き予想する。当委員会では、米国の経済成長が鈍化しながらもプラス圏を維持すると予想しており、同時に同国が今後1年でインフレをFRB目標の2%に戻すのに苦戦するともみている。結果として、株式市場は上昇トレンドを維持できるかもしれないが、一方で債券市場では足元で織り込まれている2026年の利下げの一部が再考される可能性がある。

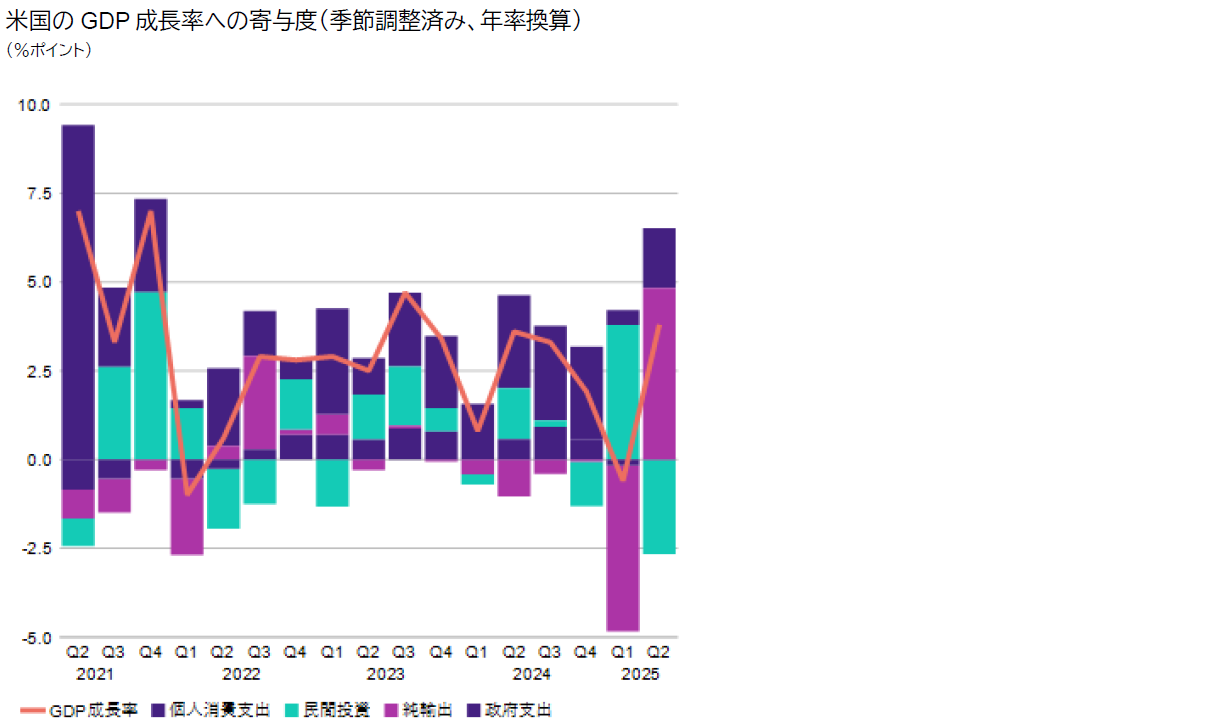

チャート3:米国の第1・第2四半期のGDPは輸入・投資の前倒しの影響が顕著

出所:米商務省経済分析局(BEA)のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

マクロ経済:米国経済の実質成長率は減速しながらも底堅いモメンタムを維持

当委員会では米国経済の当面の見通しを上方修正したが、その成長ペースが鈍化するとの基本シナリオに変わりはなく、自国の関税賦課に伴う輸入・投資の前倒しによって2025年半ばに一時的に押し上げられた米国の経済成長率は、2026年にかけて1%台半ば前後へと減速し落ち着くと予想している。一方、同国のコアPCE(個人消費支出)インフレについては、2026年後半まで3%超の水準に高止まりするとみる。当面の米国経済には上振れ・下振れ両方向のリスクが存在すると考えるが、これによってFRBは今後1年で1.00%を超える利下げを実施するのが難しくなる可能性があり、そうなれば利下げ幅は現在フェデラル・ファンド金利の先物市場に織り込まれている水準を下回ることになる。

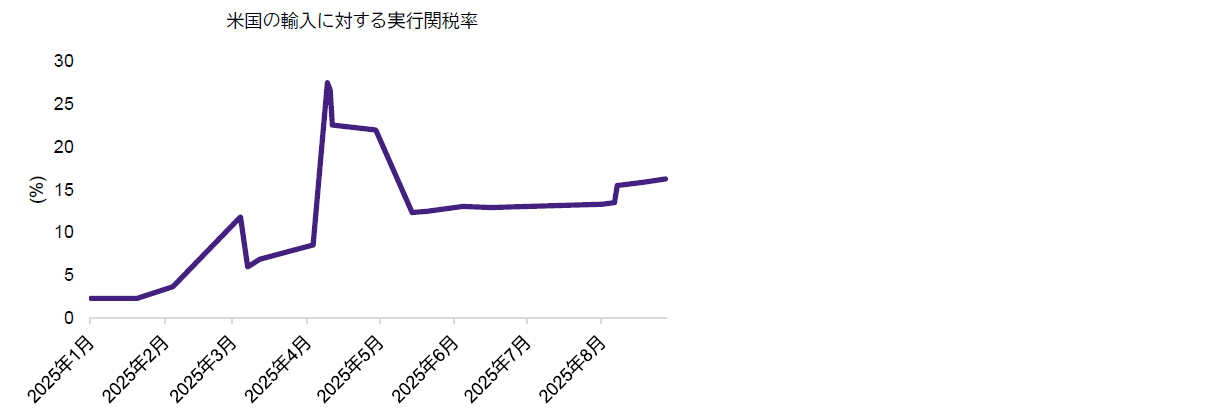

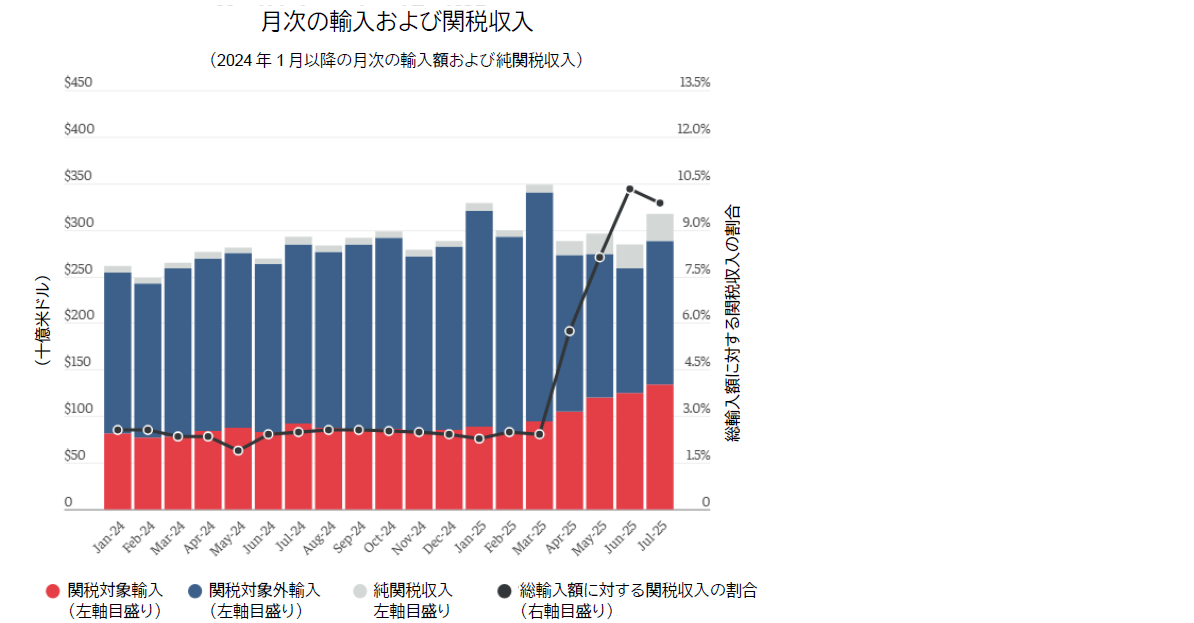

当委員会のメンバーは、米国経済の実質成長率へのリスクとして、雇用の伸びの鈍化と(労働力の供給が減少するなかにあっても発生する)失業率の上昇圧力を挙げた。一方、米国のインフレはFRB目標の2%を根強く上回り続けているものの、同国で関税によるインフレへの影響が広がるのはまだこれからだ。米国の実行関税率は2025年5月に早くも10%台半ばまで上昇した(チャート4参照)が、超党派政策センターの試算によれば、7月時点で輸入品から実際に徴収された関税は10%以下にとどまっている。これは米国で実行関税率が完全には適用されていない可能性を示唆しており、関税の発表から消費者物価への転嫁までに時間差が生じる別の一因と考えられる。財政規律が既に危うい状況にあるなかでは、政府が景気の下振れショックを緩和できる政策余力が制約され得ることから、景気減速時の下方リスクが大きくなる恐れがある

とはいえ、米国の当面の経済成長には上振れリスクも残っている。その一例として挙げられるのが、最近の米国の財政拡張(具体的には企業の設備投資の即時償却、2026年春の納税時期における個人所得税の税額控除の延長・拡大・新設など)による潜在的な景気刺激効果だ。財政乗数(歳出の拡大や減税といった財政政策の変動がGDPにもたらす変化の度合い)は、特に関税発動を控えた需要の前倒しを考慮すると、限定的なものにとどまるかもしれない。しかし、景気の悪化がすぐに起こるわけではないなか、(実施されなければ米国経済がもっと早く景気後退に陥っていたかもしれない)上述の措置のおかげで、米国経済は鈍化しながらもプラス成長を長引かせられる可能性がある。

チャート4:米国の実行関税率

出所:信頼できると判断した情報をもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

チャート5:関税の実施状況(総輸入額に対する関税収入の割合)

出所:米国月次財政収支報告および米国国際貿易委員会のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

注:関税対象輸入とは関税が賦課される物品・製品、完全対象外輸入とは関税が賦課されない物品・製品を指す

日本は、経済成長率が潜在成長率(日銀の推定で0.5%)を上回る水準を維持するとともに、今後1年でインフレが日銀目標の2%を割り込み実質成長率を補完すると予想する。現在の焦点は与党である自民党の新総裁だが、現行の少数与党体制を野党の協力で補強していくものとみられる。野党の多くは、物価の上昇や関税をめぐる不透明感の悪影響を和らげるべく、財政政策の緩和を支持している。自民党の新総裁がプライマリーバランス(基礎的財政収支)の目標を放棄することなく小幅かつ一時的な財政出動での妥協を導き出すことができれば、日本の経済成長見通しにとって追い風となり得る。そのような措置によって、実質賃金の伸びはプラス圏を回復しやすくなり、2026年も春闘での大幅な賃金上昇への期待が高まるだろう。関税関連のショックが収束せずサプライチェーンが世界的に混乱した場合は、やがて幅広くインフレを押し上げる要因となりかねないため、実質経済成長の下振れリスクとインフレの上振れリスクが生じるかもしれない。

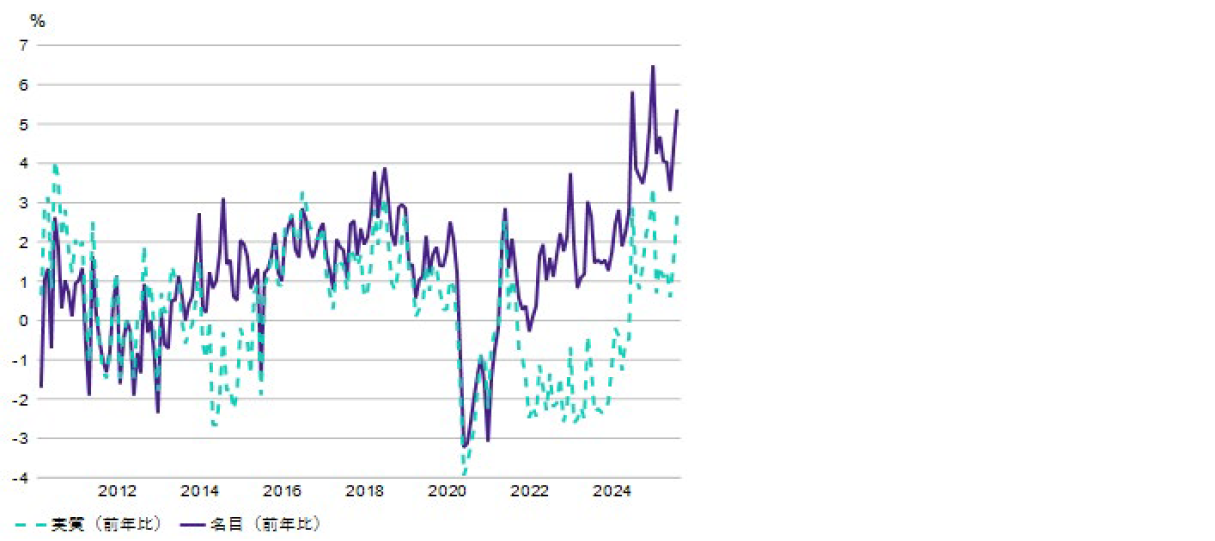

チャート6:日本の現金給与総額の伸び(名目および実質)

出所:内閣府(CAO)のデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

ユーロ圏は、遅れて顕在化する金融緩和の効果と新たな財政出動の効果が相まって積み上がった予備的貯蓄を消費へ回す動きが促されることにより、GDP成長率が1%超へ加速し、米国の経済成長率が1%台半ばへと減速するなか、同国とのGDP成長率格差が徐々に縮小すると予想される。一方、当委員会では、欧州のインフレ率が1年先くらいにECB(欧州中央銀行)の目標である2%近辺に収束していく可能性が十分にあるとみている。

他に、中国についてはGDP成長の構成の変化に潜在的なプラス材料を見出しており、後述の市場見通しと併せて詳細に検証する。

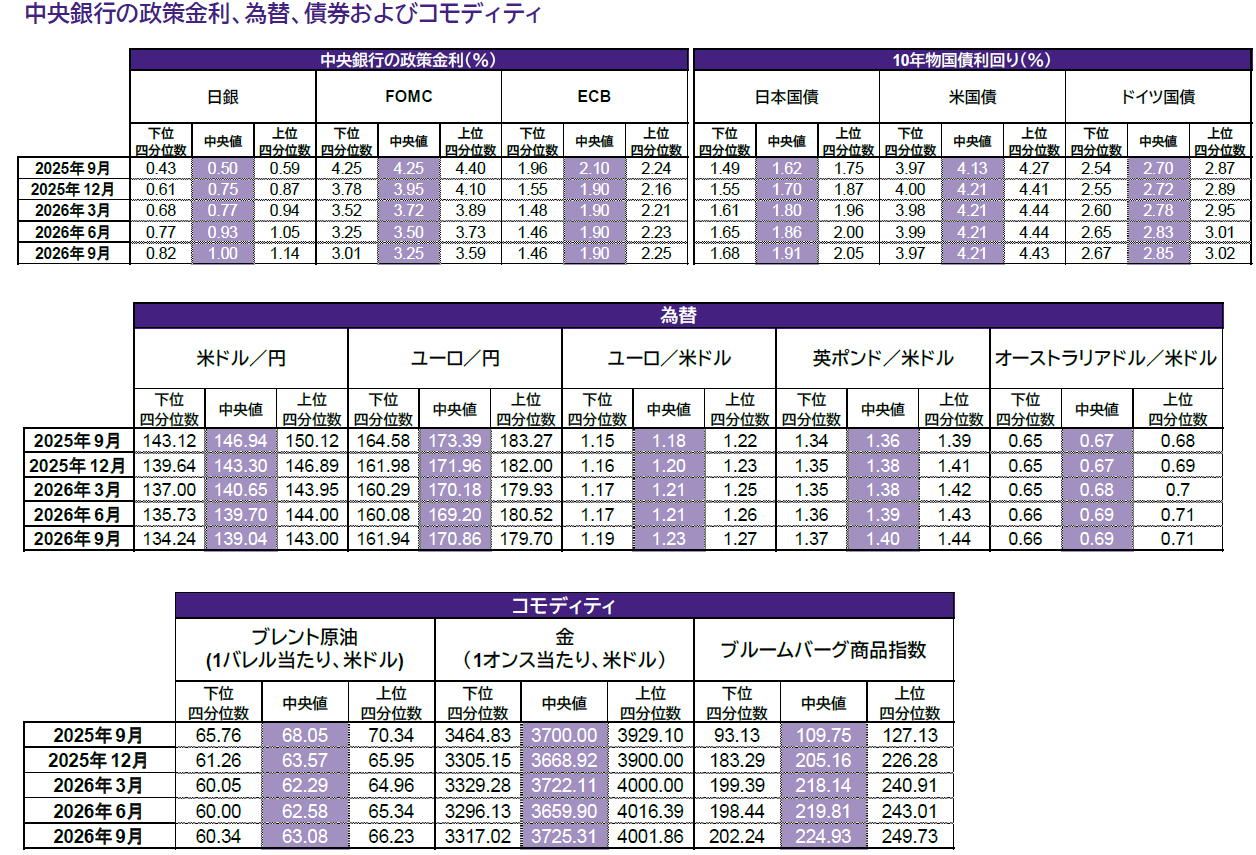

金利と為替:当面の好材料は完全に織り込み済み、長期金利は上昇傾向へ

当委員会ではFRBが年末までに0.25%の利下げを2回行うと予想しているが、これは債券市場にすでに織り込まれている。本稿執筆時点で、フェデラル・ファンド金利の先物市場には2026年末までで6回もの利下げが織り込まれていることから、インフレが予想ほど早く収まらない場合は失望を招くリスクがあるとみている。一部の委員会メンバーは、通常は遅行ファクターであるサービス価格に根強い上昇圧力が見られることを指摘した。住宅インフレは引き続き穏やかなものの、住宅建設が依然として労働集約的な事業であることを考えると、パウエルFRB議長の指摘する労働力需給の減少は、住宅市場にとっては押しなべてデフレ要因になるとは限らない。一方、FRBが金融緩和サイクルを再開したことから、米国債の10年物利回りはやや低下している。2026年後半にかけてFRBが金融緩和姿勢を強めるのでは、あるいは日銀式の「イールドカーブ・コントロール」すら導入するのではという市場の憶測も、長期金利への低下圧力になっているとみられる。とはいえ、インフレが大幅に沈静化しなければ、そうした予想は覆されることになるだろう。当委員会では、政策金利は引き下げられるものの、米国債利回りは2026年後半にかけて上昇すると予想している。

欧州の長期金利は、ECBの政策金利がターミナル・レート(利上げ・利下げサイクルにおける最終到達点の金利水準)に達し今後1年据え置かれるとみられるなかでも、財政支出の拡大を受けて上昇傾向を辿ると予想する。日本国債の10年物利回りは、日銀の利上げ(次回は年内とみられる)に伴い緩やかな上昇が見込まれる。それでも、当委員会の基本シナリオでは、1年後の日本国債10年物利回りは依然2%未満の水準にとどまるとみている。

為替については、米ドルが再び下落基調に戻り第3四半期のレンジから脱すると予想している。日銀が金融緩和のさらなる引き揚げを先送りしたことから、最近のドル安は対円よりも対英ポンドや対ユーロで顕著となっている。日銀の利上げが再開されれば、最近再び積み上がってきた円調達のキャリー・トレードの一部で巻き戻しが起こる可能性がある。当委員会では、円が反発してドル/円レートが1ドル=140円を、ユーロ/円レートが1ユーロ=170円をそれぞれ割り込むと予想している。

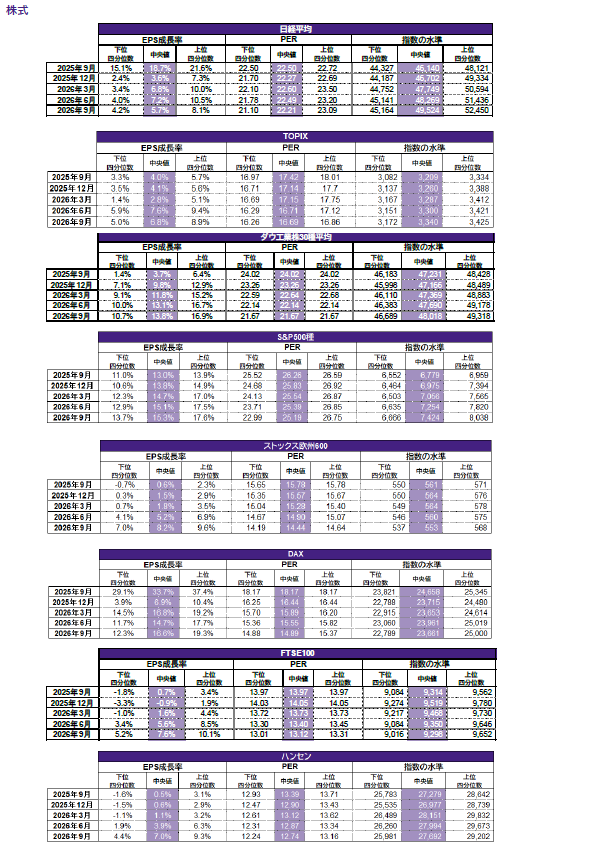

株式:経済のプラス成長が(鈍化しながらも)2026年まで続くことが追い風に

米国の雇用統計の軟調さは、(関税発動見込みが一因ともなっている)設備投資の急増とは対照をなしている。当面は、財政出動などによる景気上振れの可能性が残っている。特筆すべき点として、関税の期限や政府閉鎖といった最近のイベント・リスクを受けても、株式のバリュエーションは落ち込んでいない。長期的には、最近の設備投資の急増は、ハイパースケーラー(巨大なサーバー・リソースを保有する企業)を中心に減価償却費の大幅な増加をもたらす可能性がある。とはいっても、かなりの高水準にある現在のテクノロジー・セクターのバリュエーションは、1990年代・2000年代のテクノロジー・バブルにおける「根拠なき熱狂」とは性質が異なる。設備投資が高い収益性に裏打ちされたフリー・キャッシュフローで賄われているからだ。当委員会では米国株式(S&P500種指数)のEPS(1株当たり利益)成長率がプラス圏を維持すると予想しているが、PER(株価収益率)はピークアウトする可能性が高い。当委員会の基本シナリオでは、S&P500種指数のPEGレシオ(PERをEPS成長率で割ったもので、企業の利益成長率を加味した株価バリュエーション指標)が今後1年以内に2倍を割り込む水準へ戻るとみている。

ただし、これが米国以外の株式市場にも当てはまるとは限らない。米国ほど割高ではなかった多くの市場は、最近上昇してバリュエーションが押し上げられており、この傾向はリスク資産の選好が続く限り継続する可能性がある。日本の企業収益は、関税をめぐる不透明感のなかで出された悲観的なガイダンスを上回っている。今後の見通しとしては、日本企業の利益成長率は、構造的な景気回復や家計所得の堅調な伸び、底堅い消費を背景に、2026年に加速すると予想している。欧州の企業収益についても、同様の漸進的パターンでの改善が見込まれる。一方、当委員会では、中国のファンダメンタルズの改善が香港やオーストラリアなど現在収益成長の低迷しているアジア太平洋地域の市場を押し上げる可能性を予想しており、これらの国々では2026年後半までに企業収益の大幅な改善が見込まれる。

資産配分:リスク資産については配分拡大ではポジション維持、分散投資を模索

株式だけでなく金やクレジットなど、様々な資産クラスで割高感がますます顕著になっている。前述した通り、(日本を除く)大半の主要中央銀行が利下げ路線を維持しており、幅広い資産で投資資金の流入が続いている。例えば、金などのコモディティは、米国債など伝統的なリスクフリー資産からの資金シフトを受けて、価格が上昇している。とはいっても、バリュエーション指標に過度な割高感は見受けられず、経済が緩やかなプラス成長を続けるとすれば、リスク資産への投資を継続することには価値があるだろう。ただし、現在のバリュエーション水準を考えると、必ずしも投資配分を拡大するのに理想的なタイミングとは言えない。利回りを追求する動きが一因となって株式のインプライド・ボラティリティが低下した一方、最近ショックをもたらすイベントが続いたことにより、ボラティリティ指標のボラティリティは1年の時間軸で高止まりしている。したがって、割高感の少ないリスク資産へのグローバルな分散投資は妥当かもしれない。一方、クレジット市場は、FRBが複数回の利下げを行うとみられるなか、バリュエーションがピークを打った可能性がある。

中国のマクロ経済・市場:再調整と再評価

中国の国内需要は依然として低迷しており、固定資産投資や新規貸出の伸び、小売売上高に弱さが窺われる。不動産セクターは依然弱点のままで、すぐに回復しそうな兆しは見られない。対照的に、輸出の前倒しがある程度緩衝材となっている。米中貿易協議はまだ解決に至っていないが、何らかの形での「休戦」が2026年まで延長される可能性は残っている。「休戦」が続けば、中国は、国内需要が低迷するなかでも、2025年に年間GDP成長率目標である5%程度の経済成長を達成し得る。しかし、消費重視型の財政出動が期限終了に近づいているため、2025年第3四半期・第4四半期の経済成長はやや鈍化するとみられる。それでも当委員会は、この景気減速の先を見越し、中国経済で進行中の変革に注目している。

中国は、従来の傾向から脱し、社会福祉支出に重点を移す動きを見せている。一部の推計によれば、2025年前半の社会福祉支出は総額でおよそ5.7兆元に上っており、これは同期間における同国のGDP(66兆元)で大きな割合を占める。こうした支出がなければ、GDP成長が消費に頼る割合はさらに大きくなっていただろう。この画期的な社会福祉支出には、3歳未満の子どもを持つ家庭への給付金といった措置が含まれ、この給付金だけでGDPの1%を上回り得る。一方、消費支援型の消費財買い替え補助金はほぼ使い切られたが、2026年にかけては地方政府の予算の前倒し執行が財政出動の補完となる可能性がある。

一方、中国は「反内巻」運動を通じて、特定産業(特に「オールド・エコノミー」産業)の過剰生産能力を削減し保育や高齢者介護といった労働集約型サービスへシフトすることへの暗黙のコミットメントを示している。とはいえ、そのように対象を絞った措置に焦点を当てる一方で、新規の大規模インフラへの支出にも注力している。例えば、中国はチベットで1.2兆元規模の水力発電プロジェクトを進めており、これは世界最大級となる見込みだ。反内巻政策推進の影響もあって、中国ではPPI(生産者物価指数)インフレが加速傾向にあり、コアインフレも2025年8月時点でマイナス圏から0.9%へ転じるなど、大きな変化が見られている。

このような背景の下、中国は反内巻政策を通じて株式市場を支える取り組みを意図的に推進しており、企業の資本効率化と収益性向上を目指している。政策の意図は、株式市場への参加が拡大し余剰貯蓄が株式投資へとシフトするなか、資産効果で消費を支えることにあるようだ。一方、デフレの進む不動産市場からの圧力にすでに晒されていた固定資産投資は、反内巻政策を受けてさらに後退したように見受けられる。しかし、政府は年後半の景気減速によって通年の経済成長率が5%割れに陥らせないよう尽力しており、低迷している中国の消費関連指標は今後の財政出動で一部回復に転じるかもしれない。

金融・税制政策も株式市場への資金流入を促進している。中国人民銀行は預金金利を大幅に引き下げ、また政府当局が国内債券投資に対して付加価値税を導入したことにより、債券は株式に比べて実質的に不利な投資対象となった。さらに当局は、企業が自社株買いを行えるよう低金利融資を提供している。今のところ、株式市場の上昇によるプラスの資産効果は、住宅市場の低迷が国内消費に及ぼしているマイナスの影響を相殺するほど強くはない。したがって、中国株式は追加の財政出動と政府支出に依存する状態が続くかもしれないが、第4四半期のイベントによってはこの面で新たな展開がもたらされる可能性がある。

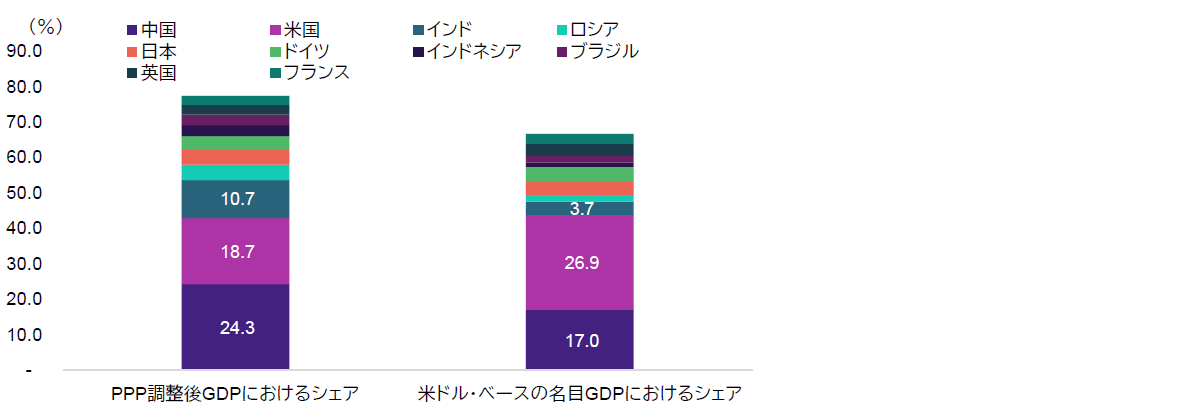

最後に言及しておきたいのは、中国が人民元の切り上げを決断するリスクが残っていることだ。その狙いは、中国資産への需要を拡大するとともに、自国が世界のGDPに占める割合をPPP(購買力平価)調整後ベースでの割合に近づけることにある。PPPベースのGDPでは、中国はすでに米国を追い抜いている(チャート7参照)。評価方法間の明らかなギャップは、中国が人民元の切り上げを通じて世界経済への影響力を高める道筋があることを示している。

チャート7:米ドル・ベースの名目GDPとPPP調整後GDPにおける各国シェアの比較

出所:国際通貨基金(IMF)、世界銀行

第4四半期に注目すべき中国の政策イベント

イベントが主材料となる2025年最後の四半期は、中国の経済および株式市場に関する新たな情報がもたらされる可能性がある。主なイベントとしては、第15次5ヵ年計画を議論する第20期中央委員会第4回全体会議(4中全会)や、経済政策の方針を検討する第4四半期の中央政治局会議が挙げられる。11月には、韓国で開かれるAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議と米中貿易協議の期限も控えている。また、12月には中央経済工作会議が開催される見込みである。

見通しに対する主なリスク:インフレおよびバリュエーションのリスク

6月のグローバル投資委員会で提示した見通しと比較すると、主要なテールリスク(確率は低いものの発生すると非常に大きな損失をもたらすリスク)のバランスは、貿易政策をめぐる不透明感から離れ、インフレ、伝統的な政策および市場のリスク(後者はバリュエーションの問題と長期金利が大幅上昇する可能性が主流)へとシフトしている。

主要なテールリスク(当委員会では認識される発生確率が50%未満、かつ発生確率が10%超であるか認識される影響度が高いリスクと定義)を以下にまとめる。

- 中央銀行の政策ミスまたは地政学要因によるインフレ。予想外のインフレ加速を指摘した当委員会のメンバーは、その影響度を「高」、発生確率を20~40%と見積もっている。具体的なリスクとしては、FRBや日銀による政策対応の遅れなどが挙げられる。中東の地政学的緊張やロシア・ウクライナ紛争の激化を受けたエネルギー価格の上昇リスクも、当委員会の懸念事項リストに残っている。

- (中央銀行または財政政策に起因し得る)長期金利の大幅上昇。このシナリオは発生確率を15~25%と想定し、米国特有の要因としてFRBが過度にハト派化するリスクなどを挙げている。日本についての懸念の中心は、日銀の政策が後手に回っているとの認識が広がるとともに財政緩和への無制限のコミットメントが新たに示された場合に、日本国債市場が大きく調整する可能性だ。また、当委員会のあるメンバーは、FOMCが過度にハト派化するシナリオと円急騰のテールリスクを結び付け、これが株式市場に悪影響を及ぼす可能性を指摘した。

- 株式市場のバリュエーション調整。一部の委員会メンバーは、テクノロジー・セクターの競争激化を受けて株式市場が不安定になり調整した場合の潜在的影響を指摘した。このシナリオの発生確率は15~30%と想定している。

- 中国の政策や通商交渉が頓挫するリスク。当委員会の基本シナリオではないものの、9月のミーティングでは中国固有のリスクが目立ってきた。こうしたリスクとしては、反内巻政策の過度な実施に伴うリスク(発生確率10%)や、米中通商交渉の決裂によって関税戦争へと発展するリスク(同15%)などが挙げられる。一方、オールド・エコノミー・セクターにおける反内巻政策への注力とは対照的に、中国はイノベーション(革新)とテクノロジーへの大規模投資にコミットしている模様だ。このような姿勢は、バリュエーションがかなりの高水準にある米国テクノロジー株に競争リスクをもたらす可能性がある。

補足1:GISCの見通しのガイダンス